Cite-moi le nom d’une photographe occidentale ? Vivian Maier, Diane Arbus, Berenice Abbott… Facile, quoique. Les femmes photographes sont encore peu visibles sur le devant de la scène artistique. Des expositions, heureusement, leur rendent aujourd’hui hommage. La dernière en date : « Qui a peur des femmes photographes ? 1839 – 1945 », présentée au Musée d’Orsay et au Musée de l’Orangerie jusqu’au 24 janvier 2016. Maintenant, donnez-moi le nom d’une femme photographe africaine. … ? Tu ne vois vraiment pas ? Elles sont nombreuses pourtant, et toutes plus talentueuses les unes que les autres. Laisse-moi te présenter l’une d’entre elles, l’Ivoirienne Joana Choumali.

Sourire communicateur, rouge à lèvres rouge vif, coiffure aérienne, collier tressé de mille couleurs et conçu par ses soins, Joana Choumali est une femme rayonnante, atypique et dont le travail respire l’air du temps. Le temps justement, c’est l’un de ses leitmotive, un invité de marque qui s’immisce dans nombre de ses séries photographiques. Car ce qui intéresse la photographe née en 1974 d’un père ivoirien et d’une mère hispano-équato-guinéenne, c’est de capter les réminiscences d’un passé perdu dans le présent, les traces d’une génération oubliée à travers une Afrique en perpétuel renouvellement.

Avec son appareil photo et son regard attentif, Joana s’arrête, se pose et observe depuis sa ville d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, les mutations d’une société urbaine africaine de plus en plus influencée par l’Occident. Un point de vue intéressant, troublant, qui met en lumière ce que les Africain-e-s eux et elles-mêmes ne voient pas ou plus. Un vieil homme au visage recouvert de cicatrices, des mannequins en plastique blanc avec des formes plantureuses de femmes noires, des personnels de maison tapis dans l’ombre. Qui sont ces gens ? Que ressentent-ils ? Rien n’échappe au regard intrigué et humaniste de Joana Choumali.

Cette bienveillance avec laquelle elle s’empare des émotions de ses modèles confère d’ailleurs à son œuvre une force tendre, belle et juste. Une singularité définit aussi par une quête personnelle qui jalonne ses photographies. Car si son travail est d’abord documentaire dans le sens où il rend compte de l’actualité, il est aussi conceptuel, né des interrogations de l’artiste sur sa propre identité et de son amour incommensurable pour ce continent aux mille visages qui l’habite toute entière.

De l’ombre à la lumière. © Joana Choumali

Qu’est-ce qui t-a poussé vers la photographie ?

J’ai toujours été émue devant les belles images. Enfant, je m’amusais à découper avec soin les photos des magazines que je collectionnais précieusement. Quand j’avais 13 ans, mes parents ont fait venir un photographe à la maison pour réaliser le fameux portrait de famille. Fascinée par son art, je lui ai posé mille questions. Forcément, cette même année, j’ai commandé pour mon anniversaire un appareil photo.

La photographie a d’abord été un loisir. Ce n’est que vers l’âge de 25 ans que j’ai réellement commencé ma carrière professionnelle en parallèle de mes études de communication. J’ai travaillé dans la publicité comme directrice artistique pendant cinq ans pour finalement être rattrapée par ma passion et devenir à temps plein photographe freelance. Depuis, j’ai créé mon propre studio à Abidjan et officie en tant qu’« artiste visuelle et photographe ». Je fais de la photographie artistique et conceptuelle.

Ta dernière série photographique s’intitule « Haabre, the last generation », « haabre » signifiant écriture et scarification en langage Ko, au Burkina Faso. Pourquoi t’es-tu intéressée à ce rituel ancestral de la scarification ?

Les scarifications en Afrique sont un signe de reconnaissance, une carte d’identité visuelle. Elles disent la famille dont on vient, le village, la région. Des femmes, qui étaient reconnues comme artistes, passaient dans les villages et scarifiaient les enfants.

Haabre. © Joana Choumali

Aujourd’hui, cette pratique est tombée en désuétude. Les cicatrices sont de plus en plus difficiles à porter en ville, où elles ne sont plus comprises, et deviennent les marques d’un autre temps. C’est en remarquant à Abidjan le nombre décroissant des personnes souvent traitées de « balafrées » que j’ai voulu savoir ce qu’elles devenaient, et comment elles le vivaient. Pour cela, j’ai mené ma petite enquête auprès des rares personnes que j’ai rencontrées dans la capitale ivoirienne. C’eût été plus simple d’aller au nord du pays – Burkina Faso, Nigéria, Bénin –, où l’on en croise plus. Mais j’étais déterminée à recueillir un point de vue contemporain et urbain, depuis la Côte d’Ivoire. J’avais besoin de savoir ce qui s’était passé dans mon pays.

Chaque photo est accompagnée d’un témoignage. Ces hommes et ces femmes se sont livré-e-s facilement ?

Pas vraiment… J’ai essuyé beaucoup de refus. Après tout, qui s’intéresserait à des personnes qui ont des scarifications ? Pour ces gens, c’est une chose tellement dépassée, à oublier. Certain-e-s ne voient pas l’utilité de poser ou de participer à un projet artistique. Je devais donc m’adapter aux rares personnes qui ont accepté de se confier et d’être photographiées dans mon studio. Là, je leur ai proposé de poser sur un fond neutre, sans jugement implicite, sans dénoncer ni glorifier. Avec respect.

Haabre. © Joana Choumali

De ce moment où ils et elles ont été scarifié-e-s, la plupart gardent un souvenir vif et douloureux, d’autres nourrissent un sentiment de fierté. Un homme d’une soixantaine d’années m’a un jour confié : « C’est important ce que tu fais. Il faut que tu leur montres ! Il faut aller dans le pays de Blanc-he-s et dire que nous ne sommes pas des barbares. Que si on fait ça, ce n’est parce que nous sommes fous, mais parce que ça a une utilité. C’est une carte d’identité faciale pour ne pas que l’on se perde dans la vie. » Les sentiments sont partagés, mais pour tous le rite appartient bel et bien au passé. Aujourd’hui, aucune de ces personnes ne veut faire scarifier ses enfants.

Quelles histoires veux-tu raconter avec ton appareil photo ?

J’aime observer ma société et voir au-delà de ce qui transparaît. La série « Ces invisibles » est ainsi née après avoir observé le personnel de maison de mon entourage. J’avais envie de les présenter autrement, de montrer que ces silhouettes de l’ombre avaient des noms, des prénoms, des familles. Qu’elles devaient être vues comme elles étaient vraiment et pas comme des employé-e-s sans âme et sans personnalité.

À travers mon autre série « De l’ombre à la lumière », j’ai voulu donner plus de visibilité à une association ivoirienne méconnue, Operation Esai 4216. Sa mission : réinsérer à travers l’art de jeunes aveugles. Elle leur permet de monter des spectacles qu’ils jouent à de grandes occasions ou pour des sociétés qui décident de les financer. Pendant deux ans, j’ai suivi ses membres pour photographier leur quotidien. La série a été vendue à un journal finlandais. J’ai leur ai fait don de la somme qui m’a été versée. Aujourd’hui, ses membres voudraient ouvrir un centre de réinsertion pour apprendre à ces jeunes talentueux-ses un métier. Ce n’est pas encore gagné, mais on garde espoir.

Ces invisibles. © Joana Choumali

Pour toi, les images sont-elles plus fortes que les mots ? Y en a-t-il une qui t’a particulièrement marquée ?

Oui, Confucius disait : « une image vaut mille mots ». Pour prendre un exemple poignant, la photo de la dépouille d’un enfant syrien, retrouvé mort sur une des plages de la station balnéaire de Bodrum en Turquie, a ému le monde entier. Si cela avait été relaté dans un article sans image, cela serait passé inaperçu. L’image choque, elle nous prend aux tripes. Elle parle directement à l’inconscient, au corps, au cœur.

Et oui, il y a bien une image en particulier qui m’a profondément marquée. D’en parler, les larmes me montent aux yeux. C’est l’image de cette petite Omaira Sanchez… En Colombie, en 1985, il y a eu un terrible tremblement de terre. La jeune fille est restée bloquée dans les décombres, baignant dans une mare de boue. D’elle, on ne distinguait plus que sa tête. Les secours étaient là, les médias aussi… Mais il était impossible de la dégager des décombres qui l’emprisonnaient. Sa photo a été publiée le 29 novembre 1985 en Une de Paris Match, qui titrait : « Adieu Omayra, celle qu’on n’oubliera jamais ». Je ne l’ai jamais oubliée.

Nappy. © Joana Choumali

Quel-le-s photographes t’inspirent, te fascinent ?

Il y en a tellement ! Mais je citerais d’abord Malick Sidibé. Un photographe malien, surnommé « l’œil de Bamako ». Ses photos de studio dégagent une force évanescente. J’admire les portraits de femmes africaines de l’artiste ghanéen James Barnor, elles sont d’une élégance et d’une grâce extraordinaires.

Adolescente, je dévorais aussi les images du photographe afro-américain Chester Higgins Jr. Chez moi, sur la table du salon, trônait l’un de ses albums. J’y ai découvert sa vision de l’Afrique et des Caraïbes (dans les années 1970-1980, ndlr). Sans oublier le grand Sebastião Salgado dont les photos sur la condition humaine vous prennent littéralement aux tripes. Enfin, il y a Henri Cartier-Bresson et Robert Doisneau.

© Malick Sidibe

Quant aux femmes, elles sont nombreuses : la Guinéenne suisse Namsa Leuba et l’Ivoirienne Hien Machiné, l’artiste camerounaise Angèle Etoundi Essamba, ou encore la Malienne Fatoumata Diabaté dont j’admire les photos en noir et blanc. Les femmes photographes africaines s’imposent sur le devant de la scène artistique. Et même si la photographie est une profession encore considérée comme « masculine », je vois ma féminité comme un avantage pour photographier les femmes. Elles sont plus à l’aise. Le problème de la pudeur ou de la tension sexuelle est moins présent. Mais enfin, il s’agit surtout de photographie et non de genre…

2011. © Namsa Leuba

En ce moment, à Paris, la Fondation Cartier met le Congo à l’honneur avec l’exposition « Beauté Congo ». Selon toi, est-ce que les artistes africain-e-s contemporain-e-s sont suffisamment mis-es sur le devant de la scène artistique internationale ?

Bien sûr que non. Mais je suis de celles qui pensent qu’il ne faut pas seulement se plaindre… Il faut surtout travailler d’arrache-pied jusqu’à ce que l’œuvre soit assez intéressante et pertinente pour être vue dans le monde entier. La chance se saisit quand elle se présente. Il y a un intérêt pour l’art contemporain africain. À nous, jeunes artistes, de travailler plus et mieux, pour atteindre des milieux auxquels nous n’avions pas accès auparavant.

De manière générale, quelle image de l’Afrique veux-tu donner ?

La vision que le monde a de l’Afrique change. Il ne faut plus s’attendre à ce que l’image des Africain-e-s reste réduite aux Kikuyus avec leur lance. Grâce à l’ouverture d’Internet, chacun-e peut désormais voyager via son ordinateur. Un jeune Abidjanais peut ainsi admirer l’exposition « Beauté Congo » sans être allé à Paris. Dans mon enfance, les mondes étaient cloisonnés. Je regardais les clips vidéo de la chaîne MTV sur des cassettes enregistrées par ma sœur qui étudiait aux États-Unis. Nous attendions impatiemment qu’elles nous soient expédiées ! Maintenant, il suffit d’aller sur YouTube pour voir ce qui s’est passé aux VMA cette année. Nous sommes tou-te-s au même niveau d’information. En Afrique, la connexion est certes encore limitée, mais il y a un cybercafé dans toutes les villes. L’Afrique se redéfinit à travers cette ouverture vers l’international. Et les Africain-e-s peuvent transmettre des réalités que les autres ne peuvent pas voir.

Au final, nous sommes tou-te-s le fruit de plusieurs influences, d’un métissage entre l’Occident, l’Orient et l’Afrique. Les Africain-e-s sont souvent les plus virulent-e-s envers les spécificités de leur culture… Ils et elles n’arrêtent pas de se comparer, moi je pense qu’il faut intégrer le passé, l’accepter, et aller de l’avant.

Émotions à nu. © Joana Choumali

Lors des Emmy Awards 2015, Viola Davis est devenue la première actrice noire à remporter le prix de meilleure actrice. L’as-tu perçu comme une avancée ?

Il s agit d’une grande victoire certes, mais c’est aussi une victoire qui devrait être considérée comme normale car Viola Davis est une grande actrice. Je me demande pourquoi elle n’a pas gagné ce prix plus tôt. Elle le mérite largement.

Dans tes séries « Nappy », « Émotions à nu » et « Resilients », les femmes sont à l’honneur… D’où vient cette volonté de les mettre en lumière ? Que recherches-tu exactement à travers ces séries ?

Il se trouve que je m’intéresse aux femmes africaines, parce que moi-même j’en suis une. Mais, cela ne me dérangerait pas de poser mon objectif sur des femmes asiatiques ou européennes.

Je me pose aussi beaucoup de questions sur mon identité. Les séries m’apportent des éléments de réponse. « Resilients » m’a ainsi permis de renouer avec la mémoire de ma grand-mère. Son niveau de français était limité, moi je ne parlais pas suffisamment l’Agni (sa langue paternelle, ndlr) pour avoir un véritable dialogue. Je n’ai pas pu aller au fond des choses avec elle ni vraiment communiquer : comment avait-elle vécu ? Quelles étaient ses aspirations, ses doutes ? Comme je ne maniais pas correctement sa langue, je ne me sentais pas complètement légitime en tant qu’Africaine. Quand elle est morte, j’ai eu l’impression qu’une partie de mon identité fondait.

Resilients. © Joana Choumali

Beaucoup de jeunes femmes ont vécu la même chose. Mon idée pour cette série était donc de les faire poser dans les vêtements traditionnels de leurs aïeules. Je voulais qu’elles se réincarnent, qu’elles renouent avec ces figures du passé inscrites jusque dans leur chair. L’Afrique est en perpétuelle évolution, les femmes africaines elles-mêmes se renouvellent. Au travers de mes modèles, j’ai compris cela : quoique nous changions, la mémoire de nos mères est éternelle.

As-tu déjà un nouveau projet en tête ?

En ce moment, je retouche des photos pour le Lagos Photo Festival (du 21 octobre au 22 novembre 2015, ndlr) dont le thème est cette année : « Designing Future ». J’y présenterai une série inédite qui s’intitule « Awoulaba/Taille Fine ». « Awoulaba » est un terme Baoulé (dialecte ivoirien, ndlr) pour désigner une reine de beauté. Dans la culture populaire ivoirienne, les « Awoulaba » sont de belles femmes avec des mensurations impressionnantes : un visage aux traits harmonieux, une forte poitrine, une remarquable chute de reins, et surtout, ce qui importe pour être qualifié de telle, une hypertrophie des fesses. Un concours de beauté Miss Awoulaba est même organisé pour se démarquer de Miss Côte d’Ivoire, qui lui s’inspire des critères standards et mondialisés.

Awoulaba. © Joana Choumali

Le terme « Awoulaba » désigne également certains mannequins boutique, des mannequins en plastique que l’on trouve sur les devantures des salons de couture. En les observant, j’ai remarqué quelque chose d’assez étrange : la plupart sont confectionnés avec des formes africaines, mais ont la peau blanche. Sans doute sont-ils importés d’Europe ou d’Asie, ai-je pensé. Mais non, j’ai découvert qu’ils étaient de fabrication locale, et réalisés exclusivement en fonction des goûts des clients. Comme certains propriétaires n’ont pas la place dans leur vitrine, ils postent leurs mannequins dehors, dans les allées. On se retrouve alors avec des armées de femmes blanches dans des tenues africaines.

Awoulaba. © Joana Choumali

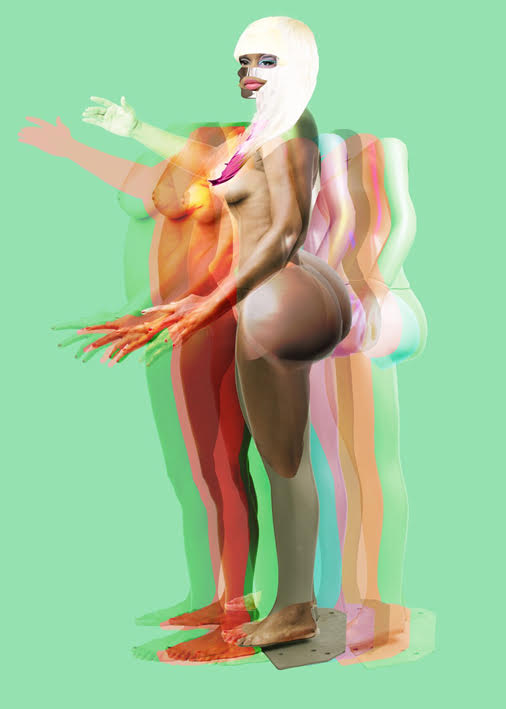

Mon projet « Awoulaba/Taille Fine » se présente donc en trois parties : d’abord des photos des mannequins dans la rue, ensuite les manufactures, enfin la « digestion conceptuelle » que j’ai eue de mes observations, de ma réflexion. Pour cela, j’ai photographié en studio les mannequins Awoulaba que j’avais commandés. Puis, j’ai superposé par-dessus des photos de vraies femmes – blanches, métisses, et noires – avec des bourrelets, de la cellulite, des vergetures, à qui j’ai demandé de prendre la pose des mannequins. Cette frontière floue entre la fiction et la réalité symbolise le fait que, de nos jours, les femmes sont confrontées à diverses influences qui viennent aussi bien de l’international que de chez elles.

En Afrique comme partout ailleurs, les femmes font donc face aux diktats de la mode, d’une féminité idéalisée et influencée par l’Occident…

Oui. À force, on se demande ce qu’il faut faire pour être belle aux yeux des gens. À quoi devrait ressembler une belle femme ivoirienne/africaine ? Qu’est-ce qui correspond aux canons de beauté suprêmes ? Qu’elles soient africaines, européennes, asiatiques, etc., les femmes ne savent plus sur quel pied danser face à des objectifs inaccessibles. Personnellement, j’aimerais que nous finissions toutes par nous accepter telles que nous sommes, avec nos formes, nos incohérences et nos couleurs.

Suis toute l’actualité de Joana Choumali sur sa page Facebook et son site officiel.