Le journaliste canadien Andrew Nikiforuk est préoccupé par les questions relatives à l’environnement et veut vous le faire savoir. Dans son nouvel ouvrage L’énergie des esclaves, il expose un point de vue alarmant sur la dépendance de l’être humain au pétrole. À peine quelques mois après la COP21, la multitude de projets révolutionnaires et les engagements relatifs à la survie de notre planète semblent à nouveau être relégués aux oubliettes. Pourtant, les considérations environnementales nécessitent une réflexion et un travail au quotidien.

Écraser son prochain

On l’apprend dès l’école primaire, l’histoire des êtres humains et celle des grandes civilisations se sont construites sur un rapport de force entre dominant-e-s et dominé-e-s. Une construction vieille comme le monde qui, peu à peu, a donné cours à un basculement, de la puissance physique à celle procurée par l’argent. Pour Andrew Nikiforuk, ce rapport de force repose essentiellement sur la dépendance de l’humanité à l’énergie. Auparavant humaine à travers l’esclavage, développe-t-il, elle est désormais issue de nos sous-sols, à tel point qu’aujourd’hui « notre monde carbure au poison même qui le mène à sa perte ».

Sergei Karpukhin. © Reuters/REUTERS

Andrew Nikiforuk analyse ainsi une société en péril sous le spectre de notre dépendance aux hydrocarbures, et les conséquences diverses liées à cette dépendance. Celles-ci s’étendent à la plupart des spectres de la société humaine : écologique, sociologique et géopolitique. Comment alors changer de bord, se demande l’auteur ? Sommes-nous sans espoir ? Pour le Canadien, il suffirait de s’émanciper grâce à des énergies plus propres, qui n’exploitent ni l’être humain ni la planète. Une réponse simple et sans compromis. À travers cet ouvrage d’historien, le journaliste retrace le cheminement des êtres humains vers la démesure, dont il est encore, selon lui, possible de sortir.

Un lent poison dans les veines de la société

Aux premiers instants de la découverte du pétrole, l’espoir d’une humanité émancipée s’est vite transformé en une fausse prospérité, modifiant nos paysages, nos modes de vie, notre ordre mondial. Finalement, Icare aux ailes engluées de ce méat noir, s’est brûlé sous le feu de l’excès, et « plus on s’éloigne du pétrole, plus on s’éloigne du bonheur collectif ». La conquête de l’or noir a mis à mal tout un ordre social, et l’opulence recherchée à travers cette source d’énergie auparavant abondante, a causé de nombreuses rivalités sociales, géopolitiques et morales.

En parallèle, les progrès techniques datant de la révolution industrielle ont certes permis aux hommes et aux femmes de devenir plus productifs-ves avec moins de main d’œuvre, mais n’ont pas servi à émanciper la condition ouvrière. Victimes de maladies dites « professionnelles » comme la tuberculose, et d’autres infections liées aux environnements insalubres qu’ils et elles fréquentent, de nombreux-euses ouvriers-ères continuent de vivre dans une extrême précarité sociale et sanitaire. Ainsi, la révolution industrielle a fait la fortune de certains en causant bien des maux pour d’autres, en dépit de toute notion d’humanité.

Les lendemains qui chantent (faux)

Cette illusion d’une humanité délivrée de tout esclavage a conduit à un boom démographique au cours de la révolution industrielle : les populations, persuadées de lendemains qui chantent, ont considéré que cette nouvelle ère, chimère de liberté, était propice à la reproduction.

L’auteur compare ainsi l’énergie à un viagra, ou une potion de jouvence puisque l’espérance de vie a également augmenté au cours de cette période. Pour autant, nous sommes devenu-e-s moins résistant-e-s aux variations de température, aux maladies, en somme plus fragiles dans cette vie urbaine dont nous sommes les fondateurs-rices.

L’industrialisation de l’agriculture a certes permis de produire plus, mais elle a surtout massifié la pollution, le gaspillage des ressources, sans pour autant réduire de façon proportionnelle les inégalités et les crises alimentaires. « Nous n’avons jamais autant détruit pour construire », constate Andrew Nikiforuk. Les terres fertiles sont recouvertes de béton et d’asphalte. L’on préfère manger du maïs rempli d’OGMs et poursuivre en ville nos jouissances individuelles disponibles à portée de main. Plus encore, les monocultures intenses ont dégradé la qualité des aliments que nous consommons.

Surhumain-e-s impuissant-e-s

Ces villes à échelle surhumaine sont néfastes pour la santé publique, car elles demandent des efforts immenses pour être entretenues. L’auteur considère à l’inverse qu’un environnement social à plus petite échelle permettrait de mieux réguler l’énergie et de revenir à des relations plus saines entre individu-e-s, mais aussi vis-à-vis de la nature. Car comme l’explique Michel Serres dans Le contrat naturel, la nature semble être exclue de notre contrat social : à force de nous centrer sur notre humanité aux valeurs toujours plus progressistes, nous en aurions oublié nos origines, et le principe selon lequel notre conscience doit être au service de la faune et la flore, au lieu de chercher à les maîtriser. Il serait donc temps de considérer cette nature non plus comme l’environnement dans lequel nous évoluons, mais comme sujet, et pour aller plus loin, sujet de droit, afin que justice soit faite, et que le rapport de domination passive humain/nature soit plus réfléchi et remis en question.

© Schvartz

Andrew Nikiforuk constate que notre dépendance aux hydrocarbures n’a pas seulement façonné nos modes de vie, mais également nos modes de pensée. L’âge d’or de l’industrie pétrolière qui a débuté aux États-Unis, où sont nés d’immenses empires comme celui de Rockfeller, a donné lieu à des modes de vie oisifs, et des modes de consommation excessifs, nuisant aux générations futures.

L’énergie à la source

Le facteur énergie semble alimenter les réflexions de toutes nos disciplines modernes : économie, sciences dures… Ces disciplines entretiennent l’accélération de « la course dépensière à la destruction ». Plutôt que de déployer des moyens et des réflexions allant à contre-courant de nos modes de vie et de pensée, tout est fait dans cette même optique du toujours plus et de la démesure.

Puits de pétrole, Garden City, Texas. © SPENCER PLATT/AFP

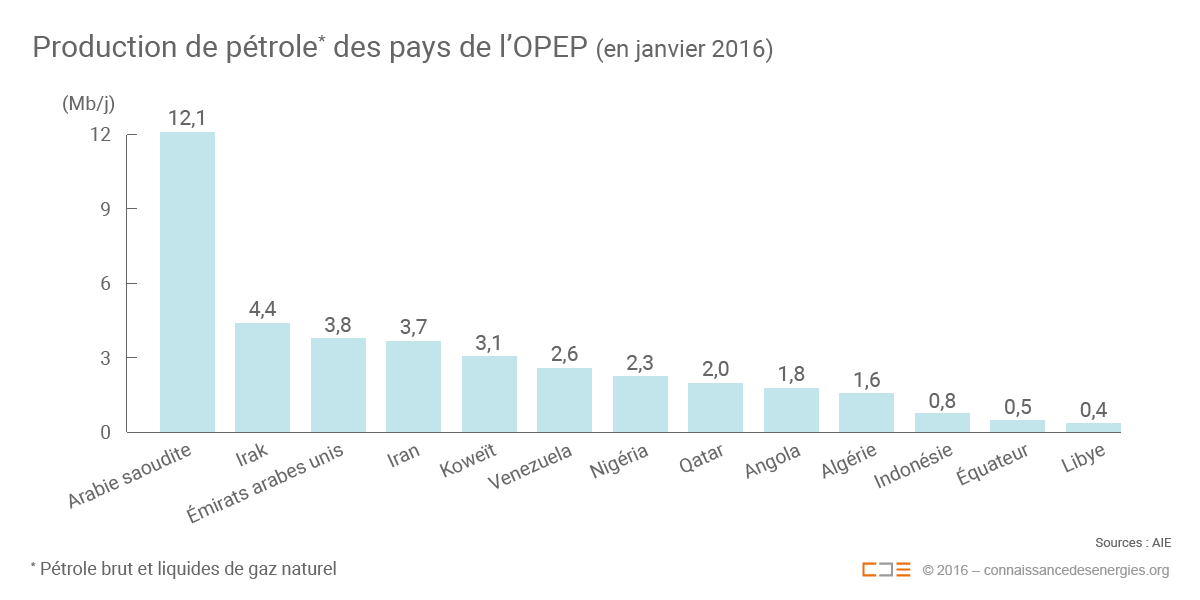

Pire encore, notre servitude vis-à-vis de l’énergie a étiolé ce pour quoi nous nous sommes battu-e-s : l’égalité, la démocratie, la transparence. Les services publics des pétroétats ne sont plus alimentés par les impôts, mais par la rente pétrolière. Ce qui ôte tout pouvoir citoyen, ce dernier n’étant plus représenté par des personnalités politiques, mais par des businessman ou businesswomen qui font affaire avec les chef-fe-s des gouvernements.

Libéré-e-s, délivré-e-s ?

Totalement asservies, ces populations peuvent faire penser à des robots lobotomisés. Les écrans lumineux nous ont rendus aveugles ; représentatifs du progrès, ils constituent également l’artefact de la contrainte énergétique sous laquelle l’être humain vit au quotidien. Finalement, ils sont peut-être l’étoile filante de notre civilisation en voie de dépérissement.

Grâce à son livre, Andrew Nikiforuk guide les lectrices et lecteurs vers une question qui n’est pas des plus récentes : consommer plus conduit-il au bonheur ? Pas forcément, la quête du toujours plus mène au contraire à des relations conflictuelles et biaisées, transformant notre contrat social en un système énergivore qui nous avilit plus qu’il nous émancipe.

Pourchasser le bonheur risque de nous mener à notre perte… La solution ? L’auteur préconise une vie plus modeste construite autour des énergies fossiles, moins abondantes, mais plus respectueuses vis-à-vis de ce contrat naturel, pour parvenir à cette sobriété heureuse dont nous parle Pierre Rabhi et parvenir à cette émancipation. Car vivre mieux ce n’est pas vivre avec plus. Et c’est « en enterrant nos chaînes que nous trouverons un nouveau mode de vie et recouvrerons une ancienne liberté. »

Image de une : Development and Pollution par Lu Guang, 3e prix catégorie Reportage du World Press Photo 2015 ©

L'énergie des esclaves : le pétrole et la nouvelle servitude

L'énergie des esclaves : le pétrole et la nouvelle servitude Écosociété

09/2015

280

20 €