Dans le documentaire Vincennes, l’université perdue, Virginie Linhard mobilise la mémoire des anciens élèves et enseignants d’un grand projet révolutionnaire : le Centre universitaire expérimental de Vincennes. Inauguré en janvier 1969 et rasé en août 1980 sur ordre du gouvernement de Raymond Barre, l’établissement héritier de Mai 68 a marqué à jamais ses protagonistes.

Retrouver « l’esprit de Vincennes », voilà la tâche que s’est donnée Virginie Linhart dans son dernier film. Des bâtiments « foutraques, endommagés, bruyants, enfumés », mais également la « fantaisie, le tumulte et l’inventivité » se mêlent aux souvenirs d’enfance de la réalisatrice. Celle-ci a en effet bien connu les lieux, puisqu’elle accompagnait son maoïste de père, le philosophe Robert Linhart, autrefois enseignant à l’université.

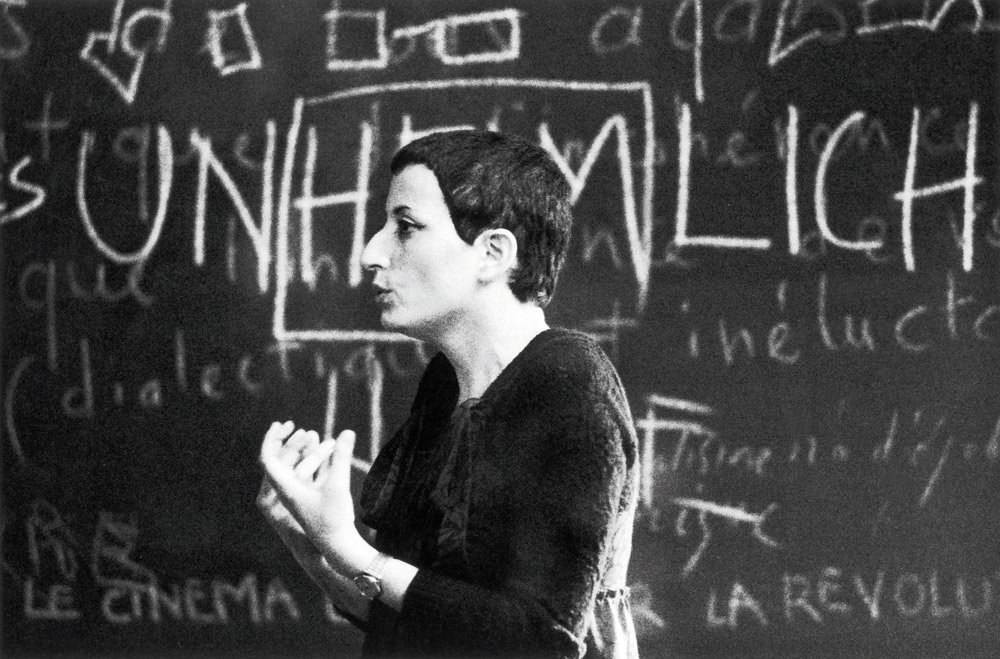

Vincennes, l’université perdue. © Agat Films & Cie

Virginie Linhart entreprend une démarche très personnelle. En intervenant à la première personne, elle souhaite retrouver ce Vincennes dont son père ne lui a plus jamais reparlé. Mais comment convoquer à nouveau ce qui fut surnommé « la forêt pensante », alors même que les murs qui abritaient tant de souvenirs ont été abattus ? La documentariste mène l’enquête en fouillant au-delà d’autres cloisons, elles, indestructibles : les souvenirs des professeur-e-s et des étudiant-e-s, témoins de la courte histoire de l’université de Vincennes.

« On venait de partout »

Ce centre, dès le premier coup de pioche en 1968, est le symbole de multiples possibilités : l’université se veut différente, ouverte, permettant à chacun-e d’étudier, quel que soit son parcours et son origine sociale. Le projet expérimental teste un nouveau rapport à la hiérarchie, marqué par la fin des cours magistraux et l’horizontalité des rapports entre profs, assistants et élèves, riches et pauvres, incultes et érudits. Vincennes est accessible à tous, que ce soient les étrangers, les prolétaires, les fils à papa ou les parents – tout est prévu, jusqu’à une crèche et une école –, avec ou sans baccalauréat, sans aucune limite d’âge.

Vincennes, l’université perdue. © Agat Films & Cie

Sur ce campus fonctionnant à l’américaine – il s’inscrit dans une volonté de modernisme pédagogique, qui s’illustre dans un nouveau rapport à l’espace dans l’enseignement, un système de crédits (les fameux UV) et une relation enseignant-e-s/étudiant-e-s autre – réside en réalité une différence de taille avec l’éducation états-unienne : à l’origine, l’esprit de Vincennes, c’est aussi le rêve de s’abreuver de connaissances sans fins économiques. Les élèves souhaitaient « apprendre, comprendre, approfondir sans considération professionnelle », se souvient le psychanalyste Gérard Miller, et s’ouvrir sur le monde. Depuis le début de la décennie 1970, le contexte économique s’est profondément transformé. Et il n’est alors plus question d’étudier sans vouloir servir l’économie, comme l’a postérieurement officialisé la stratégie de Lisbonne dans les années 2000, destinée à faire de l’Europe la plus féroce économie de la connaissance. Ces paradoxes font du centre expérimental un véritable laboratoire d’idées.

Un casting de rêve

Puisque c’est « là où il faut être après Mai 68 », s’y côtoient un nombre incroyable de sommités, telles que Gilles Deleuze, Michel Foucault, Madeleine Rebérioux, Jacques Derrida, Alain Badiou ou encore Hélène Cixous. Ces chercheurs et chercheuses élaborent leur pensée en même temps qu’ils et elles enseignent et font cours dans la rue, au cœur des luttes, dès que le temps le permet : « On voyait des intellectuel-le-s devenir aussi barges que nous. Ou au moins aussi heureux-ses », résume Gérard Miller. Selon lui, le centre attirait deux types de gens, « ceux qui rêvaient d’une nouvelle vie et ceux pour qui Vincennes était la base arrière de la révolution à venir ». Malgré le peu de professeures à l’université, c’est à cette période que les femmes s’organisent : la question du genre devient alors un sujet très important – et le reste encore aujourd’hui à Paris VIII, puisque le Centre d’études féminines et d’études de genre, fondé par Hélène Cixous en 1974, propose un master et un doctorat autour de cette thématique.

Vincennes, l’université perdue. © Agat Films & Cie

La pensée révolutionnaire règne. Les premières heures de la faculté voient la libération de la parole de gauche. Les activistes de tous bords sont présents, comme en témoigne une première occupation, seulement trois semaines après l’inauguration du centre. Des élections pour désigner le conseil d’administration sont en outre bloquées par une grève du personnel. Dans Vincennes ou l’anomalie, Hervé Hamon et Patrick Rotman écrivent que c’est à cette période-là, en 1971, qu’une « ère nouvelle que l’on pourrait qualifier de “coexistence armée” » commence. Le vice-président Claude Frioux sera même séquestré par les grévistes.

Cette situation remue dès lors le modèle cloisonné et élitiste de l’université traditionnelle et dérange jusqu’au parti communiste, dont une délégation en visite sort furieuse de voir la faculté vandalisée. « C’est pas le désordre qui gêne le parti communiste, c’est l’esprit de Mai 68, qui continue à exister et qui montre qu’il marche », assène le sociologue Jean-Marc Salmon. Ce fameux esprit, qui signe l’arrêt de mort de l’établissement bien avant 1980.

La fin d’un idéal

Autour de 1976, peu à peu victime de son succès, l’université voit chaque jour plus de 8 000 étudiant-e-s passer sur ses bancs, alors qu’elle est prévue pour 3 200 personnes. Une situation qui entraîne son lot de dégradations, de vols, d’insalubrité et de difficultés d’encadrement pédagogique. Mais surtout, Vincennes est bientôt gangrené par les drogues : au milieu du bois, le site est prisé par les toxicomanes. Un mal invoqué par Alice Saunier-Seïté, la ministre des Universités, et Jacques Chirac, alors maire de Paris, pour réclamer sa fermeture en 1980. Mais Pierre Merlin, président du centre à la fin des années 1970, accuse le gouvernement de Raymond Barre de vouloir détruire Vincennes dans l’opinion, sous couvert d’une lutte anti-drogue. Or, selon lui, les motivations de la droite au pouvoir sont multiples : elle veut mettre un point final au trafic de drogues bien entendu, mais également en finir avec une institution controversée et un campus dégradé, et récupérer le terrain de l’université, loué par la ville de Paris pour une durée de dix ans.

Vincennes, l’université perdue. © Agat Films & Cie

En 1980, les bâtiments sont finalement rasés et la faculté est déménagée à Saint-Denis. La ministre ironise : « De quoi se plaignent-ils ? Leurs nouveaux bâtiments seront situés entre la rue de la Liberté, l’avenue Lénine et l’avenue Stalingrad, et ils sont chez les communistes. » Pour la réalisatrice et les témoins, Vincennes ne connaît pas d’après. Il s’agissait bel et bien du « dernier endroit où l’on pouvait vivre Mai 68 ». Aujourd’hui, l’université de Paris VIII revendique encore cet esprit si singulier, un héritage fondamental puisé dans les racines des arbres de « la forêt pensante ».

Image de une : Vincennes, l’université perdue. © Agat Films & Cie