La récente série produite par Netflix, Stranger Things, constitue le succès de cet été 2016. Une majorité des critiques et des spectateurs-rices a largement acclamé le show, criant presque à la perfection. La part restante a, elle, descendu en flammes l’usage à outrance d’une nostalgie pop culturelle déjà récupérée, usée et régurgitée partout et par tou-te-s. Alors, est-ce une collection fétichiste de plagiats ou une œuvre créative regorgeant d’hommages ? Faut-il applaudir ou condamner ? User de nostalgie ou ne pas user de nostalgie ? Et si la question était surtout : « Quelle nostalgie ? »

Les prémices de Stranger Things te sont peut-être familières. Une petite ville calme de l’Indiana, 1983, un groupe de quatre jeunes garçons affrontant un Démogorgon après dix heures d’une partie épique de Donjons et Dragons… Lucas, Dustin et Will quittent ensuite le sous-sol de la maison de Mike et rentrent tous trois à vélo chez eux. En traversant une forêt qui jouxte un site militaire plus ou moins secret, Will disparaît, pas sa bicyclette. S’ensuit une quête de ses trois amis, qui vont rencontrer en chemin une mystérieuse fillette du nom d’Eleven (Millie Bobby Brown), laquelle en sait apparemment plus que son mutisme veut bien nous le faire croire. Le tout dans une atmosphère digne de Twin Peaks. Si jusqu’ici le plus étrange dans la ville d’Hawkins était le fait qu’une chouette veuille nicher dans les cheveux d’une femme, autant dire que les choses sont sur le point de devenir bien plus fantastiques… et passablement inquiétantes.

L’inquiétante étrangeté de la pop culture

Le problème, ici ? Que ce résumé, précisément, te soit familier et, sans même évoquer le reste des personnages, te rappelle fortement des productions américaines du siècle dernier. Car cette série atterrit sur nos écrans après une légion d’œuvres ayant creusé le filon nostalgique (Les Gardiens de la Galaxie, Ghostbusters, Star Wars VII, Jurassic World, La Fête à la maison : 20 ans après, la reprise des monstres d’Universal Monsters, les versions live-action des Disney, et bien d’autres). Parfois irritant, faisant pourtant toujours recette, l’usage de la nostalgie continue à polariser.

Le débat n’est pas exactement nouveau. À chaque fois que le recyclage de la culture populaire – des années 1970, 1980 ou 1990 – dans des fictions s’est avéré payant, on s’est mis à en ingurgiter à toutes les sauces et par tous les pores. En même temps que la montée en puissance de la culture nerd – qui est passée de « paria » à « phénomène de société et manne commerciale » –, la formule a rapidement été étiquetée gagnante. Elle puise dans une à deux générations vieillissantes d’un public déjà constitué, et souvent fidèle. La plupart de ces œuvres ont bénéficié d’un capital sympathie immédiat, le côté désuet fascine et la fameuse nostalgie tourne à plein régime.

La nostalgie, cette petite chose qui, étymologiquement, renvoie à la douleur d’un passé perdu, est un outil bien pratique en ce sens pour les productrices et producteurs. Tout d’abord, parce que ledit passé de la spectatrice et du spectateur a probablement mué en une matière idéalisée et fantasmée, débarrassée du négatif ou du dérangeant. Une enfance sur papier glacé. Mais aussi et surtout parce que le cadre, la création de l’univers de l’œuvre en est grandement facilitée. En plus, une part du marketing se fait quasiment seule… Magique !

Overdose de références et créativité malade ?

Le débat concernant la légitimité de telles œuvres intervient précisément à force d’en bouffer. Remakes après reboots, après sequels, après prequels… on finit par voir que les productions – surtout cinématographiques et télévisuelles, mais pas que – capitalisent sur la nostalgie pop culturelle. Sur ces regrets d’une tranche d’âge suffisamment large pour rapporter gros. Le mot-clé étant ici « capitaliser ». Parce que oui, ces publics de nerds, ou moins nerds, n’ont rien contre les madeleines de Proust, les références obscures ou les clins d’œil entre initié-e-s. Mais faudrait pas non plus les prendre pour des zombies un jour de paye, prêt-e-s à tout claquer pour une dose de « bon vieux temps ».

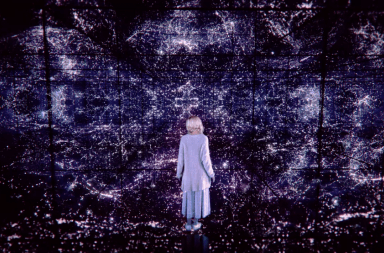

Stranger Things, créée par Matt et Ross Duffer, depuis 2016. © Netflix

Arrivent alors Stranger Things et sa cohorte de références. La première saison, en huit épisodes, a été écrite et principalement réalisée par les frères Duffer, deux amoureux des années 1980 et 1990. Ayant grandi en Caroline du Nord à coups de D & D, ils ont exprimé leur émerveillement face aux fictions de l’époque. Celles-ci les sortaient encore plus de leur ordinaire, leur donnaient le goût de l’aventure et du fantastique, et l’impression que tout était possible, même pour eux, petits banlieusards. Ils tenaient à en recréer les moindres détails : du téléphone mural au talkie-walkie, des vélos typiques des États-Unis aux comic books, en passant par Les Maîtres de l’Univers et Evil Dead, tout y est.

Se basant majoritairement sur un quatuor mythique constitué de Steven Spielberg, John Carpenter, Ridley Scott et Stephen King, Stranger Things se pare précisément de la légèreté d’un Spielberg qui aurait malencontreusement été aspiré dans une dimension bien plus glauque – mais on pourrait ajouter des clins d’œil à Richard Donner, George Lucas, Peter Jackson, Tobe Hooper… Entre couleurs pastel et matières visqueuses et/ou dégoulinantes, E.T. (1982) rencontre ici Alien (1979) et The Thing (1982), quand Les Goonies (1985) s’abreuvent de Star Wars (1977) et du Seigneur des anneaux (2001), et tombent au hasard d’un détour sur Rencontre du troisième type (1977) ou Poltergeist (1982).

Entre influences assumées et références accessoirisées, la liste devient vite très longue. Certains plans ou certaines situations vont même jusqu’à se calquer sur des scènes iconiques, image pour image. Les personnages sont également immédiatement identifiables, répondant à des caractéristiques archétypales très familières. Les fictions qui mettent en scène un groupe de jeunes garçons explorant l’inconnu, juchés sur leurs fiers destriers chromés, une lampe torche pour toute arme, on a déjà donné.

La créativité au-delà des références pop culturelles

Partant de là, il n’en fallait pas beaucoup plus pour accuser les frères Duffer ou Netflix d’être à la recherche de l’argent facile. De miser sur un ressort connu et fatigué. De faire bégayer la pop culture, voire de plagier honteusement ou, pour faire bonne mesure, de n’avoir aucune créativité. L’expression nostalgique était à ce point assumée, omniprésente et fouillée que les réalisateurs se sont plus ou moins peint une cible sur le front en proposant cet objet fictionnel en 2016.

Mais plus nombreuses encore ont été les personnes à reconnaître les qualités de la série et à souligner que l’usage de cette nostalgie n’était pas frustre. Les Duffer sont des connaisseurs, des amoureux qui ont cherché à rendre fidèlement l’atmosphère d’une époque. Ils ont réussi, à la fois, à dépeindre avec une épaisseur palpable ce qu’étaient les fictions de leur enfance, et à exposer une partie du quotidien qui a été le leur, qu’il fut rêvé ou réel.

À l’inverse de docteurs Frankenstein ramenant mécaniquement à la vie des franchises par dizaines sans plan ni connaissances, il était question pour les frères de retrouver une vision du monde. De recréer un enchantement complexe, qui ne peut s’exprimer que par un travail de forme comme de fond. Par le biais d’hommages certes, mais aussi via une véritable création. En somme, ce qui prévaut à la qualité (éventuelle, ce n’est pas une recette miracle) d’une œuvre reste l’intention. Le mélange complexe du parcours des réalisateurs, de leurs sensibilités, en fait une série sincère qui fonctionne sur plusieurs niveaux.L’usage d’une certaine dose de nostalgie peut être dommageable ou non, selon que l’intention est mercantile ou passionnée. Mais ce n’est pas ce qui importe. Ce qui compte véritablement est de construire un scénario, de conter une histoire qui fonctionne, tout simplement.

Pourquoi Stranger Things est-elle une réussite ?

Au-delà de la madeleine de Proust, l’histoire est bonne, les personnages crédibles, bien construits, évoluant selon une trajectoire, elle, moderne. Les acteurs et actrices font du bon boulot – malgré les reproches d’hystérie que l’on a faits à Winona Ryder… –, la photographie est soignée, la réalisation efficace et les twists réussis. Là encore, la liste pourrait s’allonger.

Stranger Things, créée par Matt et Ross Duffer, depuis 2016. © Netflix

Que l’on capte le moindre easter egg, que l’on esquisse un sourire en se remémorant un souvenir durant le visionnage ou rien de tout cela, il est possible de plonger dedans et de retenir son souffle tout du long. Que le récit prenne place de nos jours, dans les années 1930 ou dans le futur, reprocher à Stranger Things d’exploiter la « faille » nostalgique ne tient pas. Personne n’accuse Agent Carter de miser sur les sentiments d’un certain public ou Mr. Robot d’en cibler un autre.

En un sens, il est même injuste et impossible de bannir tout trope, archétype, référence ou imagerie sous prétexte que cela a déjà été fait. Tel-le réalisatrice ou réalisateur ne peut pas avoir la main mise sur toutes les quêtes initiatiques un brin fantastiques jusqu’à la disparition des générations concernées.

Des décennies de pop culture ne peuvent se voir exilées des écrans à cause de majors faisant feu de toute nostalgie. Il paraît qu’en matière d’art, tout a déjà été fait. Alors si tout n’est que citations et influences, tout repose sur la manière de placer et de déplacer ce curseur nostalgique, et non sur la quantité de posters ou de vélos impliqués.

En bonus et pour les anglophones, voici pourquoi Stranger Things déchire sur la construction de tous ses personnages, sortant les archétypes féminins des ornières passées.