Rencontre avec Eva Doumbia, organisatrice du festival Massilia Afropéa, dont la dernière édition s’est déroulée du 28 au 30 octobre, à Marseille. L’artiste s’est confiée à Deuxième Page sur son identité d’afropéenne, son travail de metteuse en scène et ses projets.

Eva Doumbia est une artiste. Une artiste engagée. Au théâtre, la metteuse en scène explore les questions d’identité et ne cesse de faire le lien entre l’Europe et l’Afrique. Née au Havre, Eva Doumbia est d’origines malienne et ivoirienne. Elle est donc noire et née en Europe, soit afrodescendante, ou afropéenne. Cette identité, c’est ce qu’elle est, sa vie, et son œuvre.

Après des études de lettres et de théâtre à l’université de Provence, elle intègre l’Unité nomade de formation à la mise en scène en 2001. Avec sa compagnie de théâtre La Part du Pauvre/Nana Triban, Eva Doumbia monte des pièces qui traitent des questions coloniales, sociales, raciales… Dans La Traversée, elle évoque le sujet douloureux de la traite des Noir-e-s. Dans Moi et mon cheveu, elle aborde le rapport compliqué que les femmes noires entretiennent avec leur chevelure naturelle. Et dans Afropéennes, elle met en scène un groupe d’amies noires et métisses qui partagent avec le public leurs expériences de vie dans un pays comme la France.

La poésie, le théâtre, le chant, la danse, l’humour… Derrière le style hybride d’Eva Doumbia se trouve un discours politique qui n’a d’autre objectif que de libérer la parole. L’artiste met en avant des comédien-ne-s afrodescendant-e-s et d’autres représentant-e-s de la « diversité », quasiment invisibles dans la profession. Cette même motivation l’a d’ailleurs poussée à organiser Massilia Afropéa. Ce festival se veut un moment de partage, de création et de rencontre, organisé par et pour les afropéen-ne-s.

À quel moment avez-vous commencé à vous interroger sur votre identité d’afrodescendante ?

Depuis que je suis petite, aussi loin que je me souvienne. J’ai grandi dans une ville où il n’y avait qu’une seule famille noire, la mienne. Comme je suis métisse – ma mère est blanche –, j’étais assez souvent renvoyée à ma couleur. Sans que ce soit dit explicitement, je savais bien que c’était un sujet. On me disait des choses. Je me souviens avoir demandé un jour pourquoi j’étais comme ça.

Avant d’être metteuse en scène, vous avez voulu être comédienne. Mais cela vous paraissait inaccessible… Aujourd’hui, en France, est-il plus facile pour une femme noire ou métisse d’être metteuse en scène plutôt que comédienne ?

Les deux sont compliqués. Pour une femme noire issue d’un quartier populaire, de toute façon, embrasser une carrière artistique est une chose délicate. Quand on est comédienne, effectivement, il y a des problèmes qui sont liés à la représentation. Comme tou-te-s les autres, j’ai entendu : « Tu peux pas jouer ceci, tu peux pas jouer cela… Si je te donne ce rôle-là, ça va changer le rôle de la pièce », etc. Mais en tant que metteuse en scène, je pense que ce qui est compliqué, c’est aussi de ne pas travailler sur les mêmes codes que les autres, et de venir avec des propositions artistiques qui remettent en jeu les questions coloniales, d’identité, d’immigration, sociales… Ce que j’ai toujours fait.

Afropéennes. © Alain Leroy

Pourquoi avoir choisi de traiter les questions ethniques dans votre travail ?

Je n’appelle pas ça des questions ethniques. À mes yeux, il est normal d’interroger l’histoire de la colonisation de la France, surtout quand l’on en est issu-e. Nous sommes de plus en plus en nombreux-ses à travailler sur ces sujets. Aujourd’hui, je fais partie du collectif Décoloniser les Arts, au sein duquel nous sommes plusieurs à interroger l’histoire et le présent colonial de la France. C’est indispensable.

Depuis que vous avez commencé votre carrière au théâtre, avez-vous vu la situation s’améliorer pour les comédien-ne-s issu-e-s de la diversité ?

Je ne sais pas parce qu’en ce moment, il y a une sorte d’effet de mode. De plus en plus de metteurs-ses en scène blanc-he-s, souvent des hommes, mais aussi des femmes, sont dans cette posture-là… Ils engagent des comédien-ne-s noir-e-s en se disant : « Tiens, ce serait bien si Tartuffe était noir, comme ça je vais faire quelque chose de nouveau… » Donc on se retrouve avec des acteurs et actrices noir-e-s qui sont instrumentalisé-e-s pour rentrer dans un cadre.

Après, c’est peut-être un passage. Soit c’est une mode et on reviendra au système d’avant, soit la présence de Noir-e-s, de Maghrébin-e-s, d’Asiatiques sur les plateaux va au bout d’un moment se normaliser et devenir quelque chose de complètement banal. Mais pour l’instant, nous sommes dans une période assez compliquée. Je dis « nous », c’est assez violent, mais nous sommes tellement objectifié-e-s qu’il est naturel de se méfier, d’analyser et de faire la part des choses.

Moi et mon cheveu. © DR

En 2015, il y a eu AfricaParis, un festival que vous avez organisé au Carreau du Temple et qui a rassemblé 12 000 personnes. Quelles difficultés rencontre-t-on lors de l’organisation d’un tel événement ?

C’était assez simple car le festival s’inscrivait dans le cadre d’une carte blanche, donc dans celui de mon travail. Il ne fallait pas tout concevoir. Avec la Friche la Belle de mai (le lieu où s’est tenu le festival Massilia Afropéa, ndlr) non plus, je n’ai pas eu de difficultés. Ils m’ont laissé assez de marge pour que j’y impose ma vision, ils étaient vraiment à l’écoute.

L’intérêt de la Friche, c’est aussi le renouvellement du public. Je ne sais pas si avec Massilia Afropéa, nous réussirons à casser le mur social qui fait qu’une partie de la population marseillaise ne va pas dans ce lieu. Est-ce que l’on réussira à l’attraper ? Je ne sais pas si l’on arrivera à faire en sorte que toutes les classes sociales s’autorisent à venir dans cet espace, ce lieu de culture. Il reste énormément de préjugés. Quoi qu’il en soit, les financements nous ont manqué pour faire des travaux de préparation dans les quartiers. On y avait pensé, mais les institutions n’ont pas suivi. Ce n’est pas faute d’avoir envoyé des demandes six mois en amont.

Quels sont les objectifs de Massilia Afropéa ?

Ce qui est intéressant, c’est que ce n’est pas un projet exotique. Parce que la plupart du temps, c’est ce qu’il se passe : ce sont des personnes blanches qui organisent un événement autour de l’Afrique. Là, ce n’est pas du tout ça. C’est un projet issu d’une réflexion, qui tend à mettre en valeur une partie de la population en France, celle qui n’est pas du tout représentée. L’objectif est que cela vienne de ces personnes invisibilisées. De ces afrodescentant-e-s.

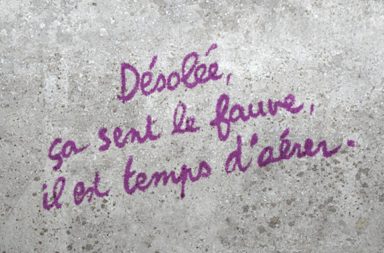

© Lionel Elian

Justement, selon vous, existe-t-il une communauté afropéenne ?

C’est une communauté de discrimination. Je pense qu’en fait, on se retrouve dans des discussions, des rencontres, des débats, des groupes de parole parce que l’on est discriminé-e-s. On a également la même histoire. Même si nous venons d’horizons différents, nous sommes tou-te-s issu-e-s de l’esclavage et de la colonisation. C’est notre socle commun.

Les projets comme Massilia Afropéa sont-ils essentiels pour vous ?

Si l’on veut que les choses évoluent, oui. J’ai un petit garçon de 8 ans, et la question de l’atelier destiné aux enfants, « Est-ce que “Noir” est un gros mot ? », c’est lui qui me l’a posée. Je lui ai répondu que non. Récemment, il m’a dit quelque chose qui m’a fait beaucoup rire, et c’était une bonne piste pour ma démarche. Il m’a parlé de la bataille d’Alésia et je lui ai demandé ce qu’il s’y était passé. Il m’a expliqué que les Romains avaient colonisé les Gaulois. Je lui ai demandé si c’était son maître à l’école qui avait employé le terme « coloniser », et il m’a répondu que non, mais que pour lui, la bataille d’Alésia et la colonisation, c’était la même chose.

Quand les enfants commencent à comprendre des choses, on réalise que, plus tard, ils seront les adultes qui réfléchiront, qui questionneront le statu quo.

Le salon Boucles d’Ébène, qui porte sur la mode et la beauté, faisait aussi partie du festival. La question du cheveu est-elle importante pour les afropéen-ne-s ?

Oui, très. L’équipe s’appuie sur les travaux de Juliette Sméralda, une sociologue qui s’intéresse au cheveu crépu. Elle explique que, sur les plantations, pendant l’esclavage, moins les cheveux d’une personne étaient crépus, plus elle avait de chances de travailler à l’intérieur de la maison du maître, c’est-à-dire dans des conditions moins difficiles. C’était une meilleure position que celui ou celle qui était sur la plantation. Cette manière de voir les choses se transmet, et il y a un complexe qui demeure autour de ça. Pour prendre un exemple dans la pop culture, Beyoncé n’a pas ces cheveux-là au naturel.

Performance de Ketty Noël et Eva Doumbia lors du festival Massilia Afropéa. © Caroline Dutrey

Il est vrai que, bien souvent, l’on n’apprend pas aux jeunes filles noires ou métisses à aimer leurs cheveux, à s’en occuper…

Les ateliers pour les enfants sont aussi là pour ça. Le festival propose des ateliers parents-enfants pour tou-te-s, y compris pour les mamans et papas blanc-he-s qui ont des enfants métisses. Voir des gamines de 4 ans avec la tête pleine de perles et de rajouts très lourds, ou avec un premier défrisage à 12 ans, c’est quand même catastrophique.

Le festival se déroulait à Marseille, là où vous avez fait vos études et où vous êtes installée, et non à Paris. C’était important pour vous que cela se passe là-bas ?

S’il y a bien une ville métisse en France, c’est Marseille, donc oui, c’était important. En même temps, c’est une ville métissée mais compliquée. C’est-à-dire qu’il y a des mélanges, mais pas dans le centre-ville, pas socialement.

Nous avons des tas de théâtres ou de lieux de culture, comme la Friche ou le théâtre des Bernardines, qui se trouvent dans des quartiers populaires. Mais la population qui vit autour n’y va pas, ne sait même pas qu’ils existent. Par exemple, à la Friche, on peut voir des enfants, des jeunes qui viennent jouer au ballon, y faire du skate, car il y a des espaces pour. Mais ces mêmes jeunes ne passeront pas l’entrée pour aller y voir un spectacle, une expo, un concert ou une pièce de théâtre…

Pourquoi selon vous ? Les gens s’en sentent exclus ?

La gentrification n’a pas encore eu lieu, et c’est plutôt une bonne chose. On peut mettre son enfant dans n’importe quelle école, et la plupart de mes ami-e-s – qui appartiennent à la classe moyenne – mettent leurs enfants dans des écoles populaires parce qu’il y a une mixité sociale.

En France, il y a une ségrégation invisible, une ligne de couleur qui est sociale, et qui n’est pas nommée. Actuellement, je travaille sur la ségrégation pour un spectacle. Pour mes recherches, j’ai demandé à un jeune garçon noir s’il allait en boîte de nuit. Il m’a répondu non. C’est une forme de ségrégation, dans sa tête : inutile d’essayer puisqu’il va être refoulé. Voilà la ségrégation à la française. Ce n’est pas dit, ce n’est pas nommé, il n’y a pas de pancarte avec écrit dessus « Interdit aux Noirs et aux Arabes », mais c’est bel et bien une réalité.

D’après votre expérience, y a-t-il une différence entre être afropéen-ne dans les grandes villes et en province ?

Oui. Il existe une classe moyenne éduquée, noire et afropéenne, qui vit à Paris essentiellement. À Marseille, les gens comme moi sont plutôt minoritaires chez les Noir-e-s. On est très peu à appartenir à la classe moyenne, celle qui a fait des études supérieures, avec des ambitions créatives. Il y a une vraie différence.

Quels sont vos projets à venir ?

Je vais rejouer mon spectacle La Traversée en Normandie, près du Havre en mars 2017. Ensuite, je préparerai la reprise d’Afropéennes pour les festivals d’été et d’un ancien spectacle qui parle de l’identité des métisses… Fin 2017, je monterai un classique, un Musset, avec des interprètes qui ne seront… pas blanc-he-s.

Allez-vous rejouer Moi et mon cheveu ?

Ah oui ! J’espère que j’aurai bientôt les moyens de rejouer tous mes spectacles qui n’ont pas été assez vus.

Mais l’essentiel, c’est que ce spectacle existe.

Oui ! La lutte continue.