À l’occasion de la sortie de Libres ! Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels, nous avons eu la chance de discuter féminisme, injonctions et société avec Ovidie et Diglee.

L’idée de Libres ! aurait pu partir du constat désespérant qu’aujourd’hui, la sexualité ne se vit pas à un niveau individuel, mais se vend, tel un produit marketing. Sur l’injonction à dire des choses coquines à son ou sa partenaire, Katherine Angel écrivait dans Unmastered: A Book on Desire, Most Difficult to Tell : « On nous dit que l’on devrait le faire. Cosmo nous exhorte de le faire. Les innombrables sexpert-e-s, et même le NHS (National Health Service, système de la santé publique du Royaume-Uni, ndlr) nous disent de le faire. C’est là le symbole des amants modernes et libérés, quand l’ère de la communication valorisée plus que toute autre chose rencontre l’ère de la performance postféministe.* » Ces injonctions qui nous assaillent chaque jour et se transforment en argument de vente constitueront le fil rouge de notre discussion avec les deux autrices. Installées entre des chouquettes et quelques rires, nous essayons de prendre du recul sur une situation qui concerne pourtant notre quotidien.

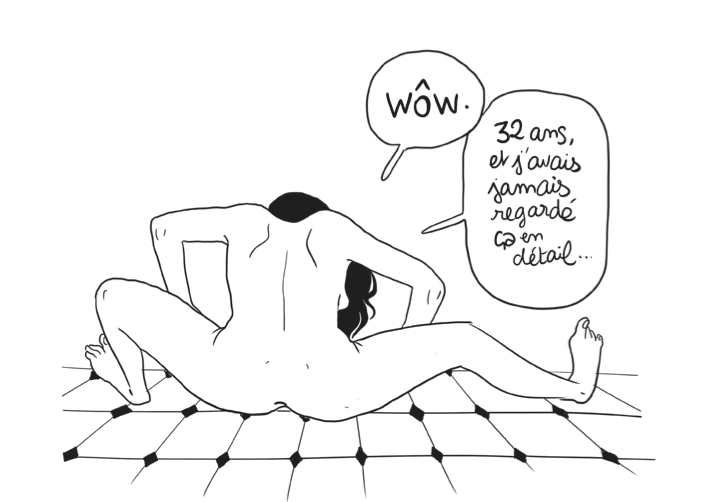

Ce qui devait être un simple antiguide est finalement devenu un manifeste, telle l’expression naturelle d’une nécessité. À l’injonction, Ovidie et Diglee répondent, avec bienveillance et humour, qu’il faut apprendre à faire ce que l’on veut et, surtout, « ce que l’on peut », explique Ovidie. Diglee, elle, nous confie : « Moi, j’ai fait ce que je fais d’habitude. Par l’humour, on fait quand même passer plus de choses, on n’a pas l’air de donner de leçons, c’est quand même plus respirable. » Respirable, mot clé. Libres est une bouffée d’air. Pour toutes celles qui ressentent quotidiennement la pesanteur d’oppressions souvent invisibles – ou plutôt seulement visibles aux yeux des concerné-e-s, tandis que les autres préfèrent détourner le regard –, avoir un pareil objet hybride entre les mains, qui parle à la fois de menstrues, de vulves, de poids, de pipes, de jeunisme, et qui évoque des moments intimes de notre existence, ressemble à cette inspiration nécessaire à l’expiration.

Féminisme, empathie, sororité, acceptation de soi… Ovidie et Diglee veulent nous déculpabiliser. Elles nous fournissent quelques clés pour que l’on se sente mieux, sans jamais nous imposer quoi que ce soit. Cet ouvrage, comme la vision engagée des deux femmes, laisse espérer des jours meilleurs pour toutes celles et ceux qui accepteront de désobéir aux commandements de l’hétéronormativité, ou du moins, de la questionner.

Impossible de commencer cette interview sans vous poser la question incontournable : qu’est-ce que le féminisme pour vous ?

Ovidie : Pour moi, le féminisme, c’est le droit de faire ce que l’on veut de son corps. Voilà pour la base. À partir de là peuvent découler de nombreuses luttes, comme la question de la planification des grossesses, donc l’avortement, la contraception, mais aussi tout ce qui tourne autour du slut-shaming, des discriminations, de l’homophobie… Mais la racine du féminisme, elle, ne change pas : c’est le droit de disposer de son corps comme on l’entend.

Diglee : Le féminisme est un outil pour que l’on soit considéré-e-s autrement que par son sexe, son genre, et que l’on puisse se sentir libres sans subir d’injonctions, de cases, d’interdits… Le féminisme, c’est considérer que les êtres humains sont égaux, et se battre pour que tout cela soit appliqué chaque jour.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble ?

Diglee : Au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, je faisais la queue pour avoir une dédicace d’Ovidie, et je me suis dit que j’allais quand même lui laisser quelque chose ! J’avais ma bande dessinée Forever Bitch sur moi, car je la signais, je l’ai donc dédicacée et j’ai demandé qu’une personne lui fasse passer. Je me remercie de l’avoir fait, car ça nous a mises en contact.

Ovidie : Carrément, parce que moi, j’avais vraiment aimé Forever Bitch. Au moment où s’est posée la question clé : « Avec qui travailler sur ce nouveau projet ? », j’avais tous les dessins de Diglee en tête. Je me suis donc dit qu’elle était l’illustratrice parfaite pour accompagner concrètement mon texte, avec des exemples du quotidien.

Comment s’est déroulée votre collaboration ?

Ovidie : C’est un projet qui a pas mal muté, qui a pris son temps. À la base, je voulais partir sur une forme d’antiguide afin de déconstruire les guides sexuels déjà existants.

Je trouvais que l’on avait un discours très marketé autour de la sexualité : il fallait « booster » sa libido, « réussir » sa sexualité… Tout est parti de là. J’avais commencé à déterminer un certain nombre de chapitres, de thématiques que je voulais aborder. Et en travaillant ensemble, les choses ont évoluées.

Diglee : Le projet a beaucoup bougé au fil du temps, il s’est étoffé. On s’est éloignées du simple côté antiguide d’une certaine sexualité, et quelques thèmes se sont élargis. Libres ! est alors devenu un manifeste. En lisant les textes, en revenant sur les thématiques abordées – dont l’on a beaucoup parlé avec l’éditrice –, on s’est demandées si ce livre n’était pas finalement autre chose.

Libres !, écrit par Ovidie et illustré par Diglee, 2017. (© Delcourt)

Quel était le risque à faire un simple antiguide ?

Ovidie : On n’avait pas envie d’être rangées à côté des guides de cul au moment de la distribution. On s’est dit que le public n’allait pas comprendre ce que nous avions eu envie de faire.

Diglee : Les gens auraient pu croire qu’il s’agissait d’un énième bouquin sur la performance, alors que c’était tout l’inverse.

Aviez-vous un public précis en tête en faisant le manifeste ?

Ovidie : Pas du tout, à aucun moment – hormis cette histoire de distribution – je n’ai pensé à un public en particulier. Même si, d’une façon générale, quand j’écris ou que je fais un documentaire, je pense surtout à m’adresser aux filles et aux femmes. Mais aucune stratégie marketing.

Diglee : D’ailleurs, on a choisi une gamme de personnages assez large, avec une pitchounette qui a 18 ans, une nana qui a plutôt une quarantaine d’années, une maman… On a essayé de varier. Les protagonistes sont né-e-s de nos discussions. Nos premières réunions étaient d’ailleurs dédiées à ça. Ovidie m’avait transmis les thématiques qu’elle désirait traiter, et nous discutions facilement de la vision que l’on avait sur chacun de ces thèmes. C’était nécessaire. Sur des sujets un peu clivants, on aurait pu ne pas être d’accord. Mais il s’est avéré que nous étions sur la même longueur d’ondes.

Retrouver ces personnages plusieurs fois nous paraissait plus agréable pour les lectrices et les lecteurs. On a choisi les âges, les morphologies… Quant aux textes qui n’étaient pas encore écrits, on a beaucoup échangé à leur sujet. Il y a eu des ajouts et un long jeu de ping-pong entre nous deux. Libres ! est le résultat d’un travail à quatre mains.

En 2017, le public est-il davantage prêt à accueillir un objet hybride comme votre ouvrage ?

Ovidie : Je crois qu’actuellement, on assiste à une forme de convergence presque historique des néoféminismes, et c’est super que l’on soit là-dedans et que l’on se nourrisse toutes les unes les autres. Je n’ai pas l’impression qu’avec ce livre, on empiète sur les plates-bandes de qui que ce soit. J’ai vu par exemple que Libérées (de Titiou Lecoq, ndlr) sortait en parallèle du nôtre, mais il n’est pas du tout sur la même thématique, chacune réfléchit dans ses champs. C’est positif.

À la base, il devait sortir beaucoup plus tôt − ça fait au moins deux ans et demi que le projet est signé. J’ai bossé sur d’autres documentaires entre-temps, ça m’a pris un temps dingue, mea culpa. Mais quelque part, ça nous a aussi permis de passer par un processus de maturation. Si j’avais tout rendu d’un coup, on serait finalement parties sur cet antiguide qui aurait été beaucoup moins intéressant.

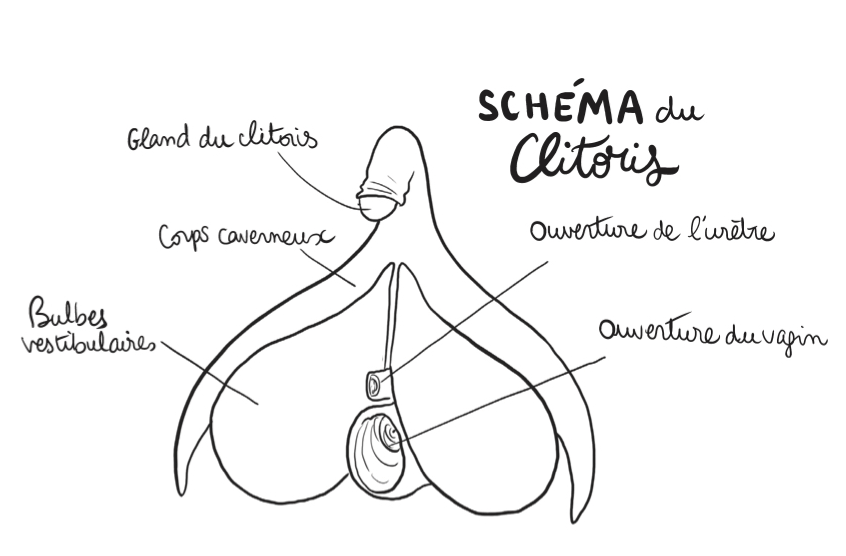

Diglee : Il y a des chapitres qui ont été remplacés. Par exemple, celui sur la vulve a été ajouté à la toute fin parce que l’on s’est dit que c’était quand même très important d’en parler.

Libres !, écrit par Ovidie et illustré par Diglee, 2017. (© Delcourt)

Justement, pourquoi en 2017 est-il important de savoir dessiner une vulve, et d’en parler ?

Diglee : Parce que ça n’avait pas l’air de couler de source de savoir dessiner ou parler d’une vulve. Au départ, on s’est dit que c’était vraiment la base, et finalement, au contact des gens, on a réalisé que pas du tout. Combien y a-t-il de vidéos sur Internet dans lesquelles les personnes ne savent pas du tout ce que c’est ? Même aux États-Unis, les femmes disent « my vagina » pour parler de leur vulve. Rien que ça, déjà, c’est un non-sens ! Donc on s’est dit qu’avoir un chapitre dédié à ce thème était obligatoire, même si ça paraissait fou que l’on puisse en avoir besoin en 2017.

En parlant autour de moi, je me suis rendue compte du nombre de nanas qui détestent leur sexe, qui en ont honte. L’épilation aussi : « Si je ne m’épile pas, je suis sale »… Beaucoup de filles ont peur du cunnilingus par rapport aux odeurs, ne connaissent pas leur sexe, ne le regardent pas. Contrairement à la bite, qui est omniprésente ! J’ai fait une école d’art, et à l’époque, il y avait des bites sur toutes les tables. Toute la journée, la blague numéro 1, c’était de dessiner des bites, des bites, des bites… mais jamais de vulve !

Et toi, Ovidie, en matière d’écriture, comment t’y es-tu prise pour aborder le sujet ?

Ovidie : En fait, n’existe que ce que l’on nomme. Et on nomme peu la vulve. On le voit bien dans les représentations, par exemple le livre de Michel Cymes dans lequel on parle de zézette, et où l’on montre l’appareil urinaire et puis basta. Ça peut paraître anodin comme ça, mais ce que l’on ne nomme pas n’existe pas. Diglee parlait des Américaines qui disent « vagin » à la place de « vulve », et je pense aussi qu’il faut nommer les choses. Il y a une vulve, un clitoris, des petites lèvres, des grandes lèvres… Le fait que ces mots soient si rarement utilisés au quotidien, je trouve que ça en dit long sur notre terreur du sexe féminin, et sur le dégoût que suscitent encore la vulve et tout ce qui sort du sexe féminin.

Libres !, écrit par Ovidie et illustré par Diglee, 2017. (© Delcourt)

On voit bien qu’il y a une sous-représentation de la chatte. Et ça, c’est une chose, mais il y a aussi une sous-représentation des fluides féminins, comme cette manie de rendre le sang des règles bleu dans les pubs, ou l’absence de menstruations dans le porno. Tu vas voir des creampies, des éjacs faciales, mais attention, surtout pas de sang ! Tu ne verras jamais non plus ne serait-ce que trois gouttes de fluide féminin quelconque. Il y a une disproportion par rapport au sexe masculin et au sperme qui en sort, lequel est sacralisé.

Tu parles d’ailleurs de la manière dont le porno peut influencer la vie, mais tu expliques aussi que l’inverse est parfois vrai. Quels a priori avons-nous besoin de déconstruire à propos de la pornographie ?

Ovidie : Le porno est un excellent bouc émissaire, parce que l’on part du principe que c’est lui qui déforme nos vies sexuelles et nous influence. Mais au fond, on ne sait pas qui de l’œuf ou de la poule était là en premier. Est-ce le porno qui influence nos vies sexuelles ou la société qui influence le porno ? C’est extrêmement difficile à déterminer. Oui, le porno en tant que média, comme la publicité, nous influence. Il nous envoie un certain nombre de signaux, qui nous encouragent à répondre à des normes. Mais le porno fait partie des médias, il n’est ni pire, ni mieux.

Il faut comprendre qu’il est tout simplement le reflet d’une société, et si le porno est sexiste, c’est que la société l’est aussi. C’est une représentation exacerbée des rapports hommes-femmes qui se jouent au quotidien, des enjeux qui peuvent se trouver dans des champs en dehors de la sexualité.

Par exemple, on voit bien que le porno danois durant la période de la libération sexuelle n’est pas le même que le porno américain des années 2010. Ce ne sont pas du tout les mêmes genres de représentation : pendant la première période, on était dans d’autres réflexions, sur une forme de libération, donc les rapports étaient par conséquent un peu plus égalitaires. De même, le porno américain en 2010 n’est pas le même que le japonais, où il se joue encore d’autres enjeux. Il est nécessaire de bien comprendre que le porno n’est pas une espèce de « tout » homogène, mais que c’est le reflet de quelque chose.

Libres !, écrit par Ovidie et illustré par Diglee, 2017. (© Delcourt)

L’une des parties les plus intéressantes du livre selon nous décortique la pensée absurde selon laquelle, en France par exemple, les femmes auraient acquis leurs droits et que la lutte féministe serait désormais inutile. Comment nos sociétés occidentales modernes oppressent-elles les femmes, sans en avoir l’air ?

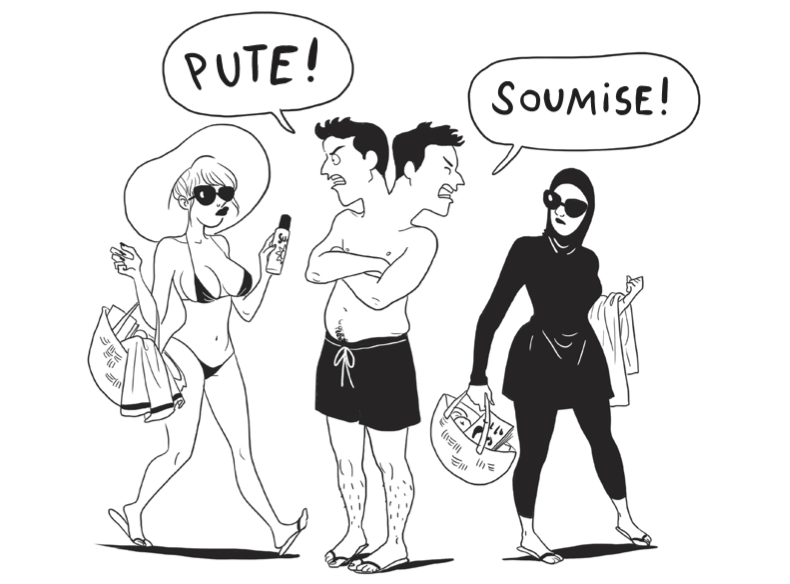

Ovidie : C’est un sujet clé pour nous aussi. Dans Libres, je parle de la « burka de chair », un concept de l’écrivaine canadienne Nelly Arcan, décédée en 2009. Elle partait du constat que les femmes occidentales se revêtent d’un voile de contraintes. Et ce qu’elle nomme « burka de chair », ce sont toutes les violences que l’on peut se faire en tant que femme pour correspondre à une norme. Elle-même s’infligeait un certain nombre de violences puisqu’elle était anorexique, qu’elle a eu recours à la chirurgie esthétique… Elle était extrêmement lucide quant à tout ça. Elle comprenait d’où venaient ces mécanismes, l’obsession du jeunisme, de la minceur et, malgré tout, elle se les infligeait elle-même. C’est avec cette lucidité-là qu’elle a développé ce concept de burka de chair en disant : « Je ne porte pas de burka comme une femme musulmane, mais je me revêts de ce voile de contraintes qui m’oppressent. » C’est un concept qui a personnellement changé ma vie.

Diglee : Ce concept m’a aussi beaucoup parlé. Il mettait des mots sur ce que l’on pouvait ressentir, sans savoir le formuler. On discutait l’autre soir du bouquin de Mona Chollet, Beauté fatale, qui aborde le sujet de manière assez frontale. J’ai aimé me poser cette question : « Quels gestes fais-je pour moi, et lesquels est-ce que j’exécute seulement par mimétisme, en subissant la pression sociale parce que je suis une femme ? » Quand l’on voit un voile, on a tendance à tout de suite penser oppression, alors que l’on ne pense pas à cela quand on voit des talons aiguilles, du rouge à lèvres, un uniforme sexy ou les choses typiquement genrées que l’on nous impose. C’était aussi important de mettre le doigt dessus, on en parle trop peu.

Libres !, écrit par Ovidie et illustré par Diglee, 2017. (© Delcourt)

Quelle est votre volonté derrière la conception de ce livre : déconstruire, déculpabiliser les lectrices ?

Ovidie : Dans mon cheminement personnel, ça fait quelques années que j’essaye d’apprendre l’indulgence envers moi-même. L’une des choses que j’avais envie d’encourager, de transmettre, c’était ça : l’indulgence. Chacun-e fait ce qu’il ou elle peut.

Cette volonté est-elle accentuée par le dessin, lequel crée une proximité avec l’expérience quotidienne des lectrices ?

Diglee : Oui, la BD est un outil populaire. J’étais heureuse de l’utiliser, car je me suis dit que ce serait plus accessible, que l’on pourrait utiliser un langage pas forcément militant. Le but était d’aller vers les gens qui ne se sont pas forcément posé ces questions, mais qui, en lisant, vont peut-être ouvrir une porte qu’ils n’avaient jamais vue auparavant. Peut-être que cela va créer une discussion.

Ce que j’aime dans le style d’Ovidie, c’est le ton. À la fois coup de poing, mais drôle, et avec toujours la volonté de ne pas culpabiliser les lectrices. Je déteste le principe de « prendre une nana pour taper sur une autre ». On nous met déjà tellement en compétition tout le temps ! On est constamment en train de se tirer dans les pattes à cause de cette culture de la concurrence, et il y a, je crois, vraiment besoin de bienveillance. Je le dis dans mon introduction, ce livre, c’est comme une tape dans le dos pour dire : « On va être ensemble, et ça va bien se passer. »

Y a-t-il une illustration qui vous plaît davantage que les autres ?

Ovidie : Celle que je préfère, et qui me touche énormément, c’est celle sur le polyamour.

Diglee : Moi aussi, c’est ma préférée ! On est dans ce truc en ce moment, le polyamour est très à la mode, et on se demande si aimer plusieurs personnes ne serait pas la liberté suprême. Mais l’amour touche à des choses tellement intimes, tellement liées à notre passé, que l’on n’est pas tou-te-s capables de cela. Je n’avais pas envie de faire une énième mise en valeur non critique du polyamour. J’avais envie de montrer des jeunes qui en parlent, qui sont à fond là-dedans, qui sont convaincu-e-s de ça, et de les mettre en parallèle avec un couple, où la jeune femme dit à sa compagne – ou à elle-même : « Moi, si tu en aimais une autre, j’en mourrais. » C’était important de dire : « Ça peut être super, mais si vous ne pouvez pas, c’est aussi votre droit. » Et c’est ça, le ton de tous les chapitres. Il ne faut pas se forcer à faire des choses, juste parce que la société nous dit que c’est cool.

Libres !, écrit par Ovidie et illustré par Diglee, 2017. (© Delcourt)

Qu’attendez-vous de la sortie de ce livre ? Après son écriture, avez-vous une vision optimiste de l’évolution de la place des femmes dans la société française ?

Ovidie : Concernant la sortie, je n’en attends rien. Mais il y a un truc que j’ai trouvé hyper exaltant, c’est que pour la soirée de lancement, c’était plein à craquer. Il y avait du monde jusque sur le trottoir, c’était gavé : 250 personnes, et 4 mecs au total. Ce que j’ai trouvé super, c’est que la moyenne d’âge était assez basse. Et certaines filles sont venues me voir – et ça m’a bouleversé – pour me dire : « J’étais au lycée quand À quoi rêvent les jeunes filles est sorti, et ça a changé quelque chose dans ma vie. » À ce moment-là, je me suis dit que l’on était dans le juste, parce que c’est auprès de ces jeunes que vont se jouer beaucoup de choses. Je ne m’attendais pas à voir autant de monde, autant de filles, et de cette génération-là.

Diglee : Depuis que je fais des articles engagés, ce qu’il y a de plus riche, ce sont les échanges. C’est d’avoir été appelée par des filles de 20 ans étudiant à l’ENS (École normale supérieure, ndlr) ou à Sciences Po parce qu’elles sont féministes et ont monté un truc, ou par une nana afroféministe très renseignée sur l’intersectionnalité et très active. Je me suis dit : « Mais attends, on fait des petites machines de guerre en fait. » Dans le bon sens ! Il y a une énergie, notre travail répond à quelque chose. Quand je vois leur âge… Je me dis que moi, à 20 ans, je pensais licornes et paillettes, et l’optimisme, il est là. Ça peut changer chez les jeunes. Mais ce sera plus dur chez les cinquantenaires ultrasexistes…

Ovidie : En ce qui me concerne, je suis optimiste quant à l’évolution du mouvement féministe parce qu’« hier une poignée, demain toute une armée ». Je le suis aussi parce que je vois qu’il y a de plus en plus de sororité. Maintenant, je ne pense pas non plus que cette lutte soit facile. Parce que plus les mouvements féministes grossissent, plus l’on observe des réticences violentes à l’égard des femmes et de ceux-ci. À mon avis, le combat va être compliqué.

Interview réalisée par Annabelle Gasquez et Sophie Laurenceau

*« Talking dirty. We’re told we should do it. Cosmo urges us to do it. Countless sexperts, and even the NHS, tell us to do it. It’s the mark of liberated modern lovers – where the era of communication valorized above all else meets the era of post-feminist performance. » Unmastered: A Book on Desire, Most Difficult to Tell, Katherine Angel, Penguin Books, 2012, p. 28.

Image de Une : © Chloé Vollmer-Lo

Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels

Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels Delcourt

04/10/2017

96

Ovidie

Diglee

Anne-Claire Thibaut-Jouvray

18,95 €

Publicité, télévision, clips, blogs, magazines, applications, le sexe n’a jamais été aussi omniprésent dans notre environnement culturel. On en parle de plus en plus, mais en parle-t-on réellement mieux ? Au lieu de nous imposer un énième guide censé faire de nous des amantes parfaites, Ovidie et Diglee nous proposent de nous « foutre la paix » dans ce livre drôle, déculpabilisant et décomplexant.