Nous ouvrons notre série « Résilience(s) » avec un texte de Marie Thiberge. La jeune femme y explore les significations de ce mot, « résilience », en tord les sens et s’éveille les sens. Poétiquement, elle réfléchit à ce que la condition des femmes implique génération après génération, jour après jour. Elle digresse et joue sur les mots.

En chantonnant doucement dans mon simili jardin de citadine, en regardant les plantes et les autres pousser, je sais qu’Emmanuelle fait de même, je me souviens d’Annie et Catherine faisant de même, je sens Pierrette, Lucienne, Yvonne, celle dont on ne se souvient plus du nom deux générations plus tard – Elle, faire aussi de même. Je me veux héritière de ces gestes que nous faisons et défaisons à l’infini. Le dehors comme un refuge du dedans anxiogène. La terre comme un refuge à la mère-famille. Supporter les à-coups, les coups bas, les bas-côtés. Du monde et des hommes.

Ses épaules qui se voûtent. Poids du monde et des hommes.

Son aigreur qui s’affermit. Contre le monde et les hommes.

Ma détermination qui s’ancre à mon conditionnement défendu, s’appuyant sur mes cris-es à pleines bouche et dents et mains et temps.

Prendre la douleur à pleine bouche, arrêter de respirer un minuscule instant trop long, avaler/recracher.

Mes veines découlent de leurs actes, et les lendemains dont plus personne n’espère que la justesse des chants triomphent. Séparer le grain du faux, l’ivraie du vrai.

Trouver les moyens pour combler le manque, les hommes et les enfants d’abord, le vide abyssal de son existence.

Trouver une bonne place chaude et au soleil dans le poulpe sociétal – omni-tentacule ventousé à ton intimité.

Prendre soin de la famille, des autres, surtout des autres.

Voir sans voir : pieuvre d’amour, ne pas oublier d’anniversaires, être prête à tout pour ne pas être seule.

À tout

À tout

Surtout à s’oublier soi. Lucienne, Pierrette, Yvonne, Elle, Annie, Catherine, Emmanuelle, surtout à s’oublier moi.

Sauver ton apparence pour sauver le poulpe.

Alors je déforme les lignes bien droites des champs bien droits du capitalisme invasif et je plante des semis sororaux en prenant soin évidemment d’évider tout tentacule de non-radicalité.

Il y eut ce jour où, à l’article de ma jeunesse infinie, tu me poussas hors du cocon aux grandes griffes qui enserrent les gorges.

Un cœur-de-Marie pour planter ton cœur où tu le désires.

Un jeu de mots, un prénom qui tombait bien avec une plante correspondante à l’antre-ancre que j’ancrais-entrais comme étant moi – chantre d’une identité conditionnée, formalisée, enlisée.

Il y eut ce jour où à l’article de ta mort tu m’ordonnas de te quitter séance tenante – tu n’avais plus le temps d’argumenter – plus le temps de mettre les convenances – de te quitter dans la minute infinie qu’il te restait dans le lit d’hôpital. L’Homme Amoureux Tant Aimé ; la péremption de ton ton et de notre relation. Tu me dis qu’il faut se battre toujours.

Je ne peux pas mourir, comment fera-t-il sans moi ?

Je ne parle pas de la perte d’amour ou du deuil : je veux dire concrètement. Il ne sait pas faire.

Il sait seulement être.

Tenir, toujours. À bout de bras sans te poser la question de la force ou de la puissance des bras.

Le jour se leva sur mon être et je sens les racines de la radicalité grandir, émerger l’iceberg en moi.

Je sens la lutte de ces femmes pour leur entièreté.

Je sens la lutte pour nourrir les bouches et les sens et les mains et les esprits.

Je sens le dévouement qui débloque.

Je résilie mon abonnement à ton faire société ; prends refuge et trouve racine dans un dehors organique onirique, inscrivant mes pas sages et tremblants dans les tiens, les siens les leurs. Faire forêt et pouvoir.

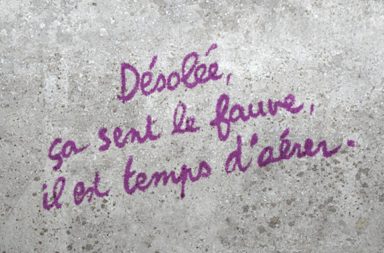

Image de une : Temps suspendu, une illustration de Rita Renoir, gracieusement confié à Deuxième Page dans le cadre de notre série « Résilience(s) ». © Rita Renoir