Qu’est-ce que la résilience ? Qu’implique-t-elle ? Pour Clémence, cette force est associée à la douleur, celle de son existence. Ici, elle te partage un récit intime où elle retrace les moments difficiles de sa vie et ses années en psychiatrie. L’apaisement, il s’est incarné dans l’écriture et la colère, dans le lent apprentissage d’elle-même. Aujourd’hui, Clémence utilise son expérience comme une force secrète que l’on passe à l’autre en souffrance, infatigablement.

« Écrire vous sauvera. » À cet instant précis, je n’ai pas réellement compris ce que voulait dire la psychiatre.

De ces années, je garde un souvenir vague, douloureux. Des images me reviennent, mais c’est comme si tout cela ne m’appartenait pas, ne m’appartenait plus. Je me rappelle parfois la souffrance. Une douleur telle que mon esprit a comme « tiré le rideau ». Puis, lentement, c’est à la vie que je me suis fermée. Je me souviens des jours, des semaines, terrée au fond de mon canapé. Nous étions alors en 2010.

J’ai cessé de manger. J’ai cessé de bouger, de parler. J’ai cessé de vivre. Je m’adonnais chaque jour à une lutte intérieure pénible, déployant mes forces pour lutter contre les angoisses qui m’assaillaient. Le monde tanguait, valsait, tandis que j’avalais douloureusement une compote, une soupe, en vain. Ces repas pouvaient durer des heures.

Je me souviens de mes proches qui s’agitaient autour de moi, probablement inquiets. Je ne ressentais alors plus rien de vivant en moi.

Je m’anesthésiais durant de longues heures dans la baignoire, la chaleur de l’eau étant la seule chose pour me faire sentir un peu mieux. Je comprends que si tout est confus, encore aujourd’hui, c’est simplement que tout a cessé de fonctionner en moi à ce moment-là.

Un rideau de fer s’est tiré entre le monde et moi, pour me protéger, peut-être.

Des mois ont passé. Je me rappelle parfois comment était la vie « avant ». Quand manger était normal, quand sortir était normal, quand vivre était un automatisme. À présent, je ne parle plus, je ne dors plus.

J’ai compris, huit ans plus tard, à grands coups de thérapie et d’anxiolytiques, que l’angoisse est ce qui survient lorsque vous vous êtes tenue à distance de vous-même durant trop longtemps. Cette angoisse, si forte, m’a alors paralysée, de sorte qu’il n’y ait plus qu’elle. De sorte que je réinterroge la totalité du monde que je m’étais construit jusqu’ici.

Je me rappelle, tant bien que mal, les portes de l’hôpital. Je me rappelle les pyjamas bleus et la terreur dans mes yeux. Ma mère, essayant de faire bonne figure. Mon père, noyé par les remords, partant ailleurs chercher ce qui avait tant manqué à notre famille. Je pense avoir été le symptôme de nos vies, de nos souffrances.

J’ai été en colère, durant de longues années. En colère contre le monde, puis contre moi-même. Contre ce corps que je détestais, cette famille qui cachait ses secrets, contre le cutter et les cigarettes qui brûlaient ma peau. Contre les médicaments, qui ne m’anesthésiaient pas suffisamment, contre les psychiatres, qui ne faisaient aucun miracle. J’ai été en colère contre ce garçon, qui n’a pas entendu mes refus à répétition et m’a pris ce qui me restait d’enfance. En colère contre celles et ceux qui n’ont rien vu, contre moi qui n’ai rien dit. Cette colère sourde, violente, a rongé mes entrailles jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de beau en moi.

Et puis, dans ma tempête, je me suis souvenue de ces quelques mots. « Écrire vous sauvera. » J’ai retourné cette phrase dans ma tête, encore et encore. Cette phrase prononcée dans le cabinet du psychiatre de l’hôpital.

Faire quelque chose de ma douleur. La rendre palpable, tangible. Transformer la souffrance, comme l’ingrédient d’une recette, en faire quelque chose de bon.

J’ai rencontré sur mon chemin des personnes qui m’ont laissé entendre que mon histoire pouvait être une qualité. De cette souffrance, elles voyaient un atout. Si je dessinais ma douleur, elles voyaient quelque chose de beau. Lorsque j’écrivais, elles se sentaient comprises, entendues. Pouvais-je survivre ? Utiliser ma peine ?

Et puis, les rencontres, à l’hôpital, cette proximité, terriblement humaine, m’a fait comprendre où était ma place. Près des autres, près de la vie. J’ai voulu devenir éducatrice spécialisée, comme une évidence. Non pas pour sauver, ni guérir ou aider. Pour être près de l’humain-e, là où est le sens de tout, là où les choses se passent. Ça a été difficile, car aux yeux des autres, je restais cette petite chose fragile qui sortait de trois années de psychiatrie. Je savais, au fond de moi, que ma résilience était là.

J’ai appris ce métier, viscéralement, et pour la première fois depuis si longtemps, je me suis sentie vivante. J’ai accompagné des personnes dont les épreuves de vie dépassent largement les miennes. J’apprends, chaque jour, et dans mon travail, ce qui m’est le plus cher, c’est que les adolescent-e-s que j’accompagne aujourd’hui sachent qu’ils et elles sont des êtres à part entière. Qu’ils et elles ont la chance d’apprendre à connaître leurs forces, dans un monde qui leur rappelle sans cesse leurs faiblesses. Leur apprendre qu’ils et elles doivent creuser, encore et encore, pour se comprendre intimement. Mon rôle, finalement, n’est peut-être que de leur rappeler, quand subvient le doute, qu’une personne est unique. Être un fil rouge entre leur existence et la vie.

Ce concept de résilience ne parle pas d’un jour merveilleux où tu te réveilles et où la vie a changé, comme par magie. Il s’agit d’un chemin, long et escarpé. Une randonnée au bord d’une falaise, sans point culminant, sans fin.

Peut-être s’agit-il finalement uniquement de transformer. De voir dans la souffrance un potentiel. Car nul ne connaît mieux l’humanité que celles et ceux qui ont souffert.

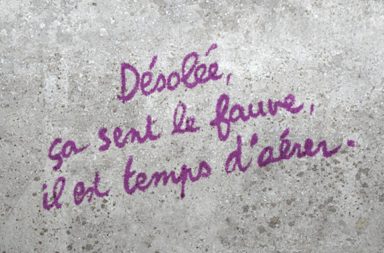

Image de une : illustration spécialement réalisée pour Deuxième Page. © Camille Berberat