Débarquée de son Japon natal, Ikue Mori arrive à New York à la fin des années 1970, tandis que le punk est à son apogée, et la no wave à ses débuts. La jeune femme va alors s’imprégner de ce dernier mouvement contestataire pour rejoindre, en tant que batteuse, un groupe aux accords expérimentaux et inclassables : DNA. Rencontre avec une battante aux frontières de la création musicale.

« New York était la litière souillée du diable. » C’est en ces mots que Lydia Lunch, la cofondatrice de Teenage Jesus and the Jerks, décrit cette ville à la fin des années 1970. « Une garce ravagée » qui a accouché d’une génération d’artistes énervé-e-s et prolifiques. Désindustrialisation, dépopulation, émeutes et menace d’une banqueroute, voilà le contexte de la naissance de l’une des tendances artistiques les plus contestataires de notre histoire moderne. Dans les rues du Lower East Side, un groupe de personnes a crié le vide et la violence. Le mouvement no wave (qui n’en était pas vraiment un en fait) a concentré, à lui seul, la colère d’êtres flirtant avec une frénésie belliqueuse. Tout ce qu’ils produisaient, des arts visuels aux films en passant par la musique, était en réaction à quelque chose.

En 1977, lorsque Ikue Mori arrive pour la première fois dans la Big Apple, celle-ci est le théâtre d’un foisonnement artistique. Ancienne membre de DNA, l’un des groupes les plus connus du mouvement, la batteuse nous a raconté son expérience surréaliste − les adeptes de la no wave diraient dadaïste − au cœur de l’ultime transgression, dans un New York post-Viêt Nam qui tenait plus de Taxi Driver que d’Annie Hall. Et la façon dont elle en est sortie.

New York, fin des années 1970. Qu’est-ce qu’il se passe pour toi ?

En 1977, j’ai débarqué à New York, et ma vie a alors complètement changé. Le simple fait de me retrouver dans cette ville, pour la première fois, m’a énormément marquée. Mon arrivée a coïncidé avec la naissance de la no wave, un mouvement dont j’ai fait partie. C’était une scène musicale en pleine évolution.

Avec un ami guitariste, on avait pour habitude de traîner au CBGB et au Max’s Kansas City. J’y ai fait la connaissance de Lydia Lunch et de James Chance, qui cherchaient à former un nouveau groupe.

Il y a franchement pire comme rencontre !

N’est-ce pas ? Mon ami s’est proposé comme bassiste. Beaucoup d’autres jeunes voulaient participer, et parmi eux, il y avait des gens du groupe Mars. C’est aussi là que j’ai fait la connaissance d’Arto Lindsey. Autrement dit, le noyau dur de ce qui a fini par devenir la no wave. Et en moins de temps qu’il ne faut pour dire DNA, je faisais des percussions pour le groupe !

Comment était-ce d’évoluer aux côtés d’Arto Lindsay et de Tim Wright (les deux autres membres de DNA, ndlr) à l’époque ?

Si je n’avais pas fait la connaissance d’Arto et s’il ne m’avait pas proposé d’être la batteuse de son nouveau groupe, ma vie serait certainement très différente aujourd’hui. À ce moment-là, je n’étais pas encore musicienne, je n’avais aucune expérience… Cela dit, Arto non plus !

Beaucoup de personnes formaient des groupes à l’époque, peu importe leur bagage musical. Ça m’a permis de me sentir plus en confiance, d’être moins intimidée. Tim Wright nous a rejoints plus tard. Il a donné à DNA, alors groupe d’expérimentation artistique, la possibilité de devenir une véritable formation rock.

Ces gens ont changé ta vie…

Oui. Et c’est aussi à cette période que j’ai rencontré des jeunes femmes incroyablement courageuses. Je n’avais pas vraiment l’habitude de me retrouver face à ce genre de personnes lorsque je vivais au Japon.

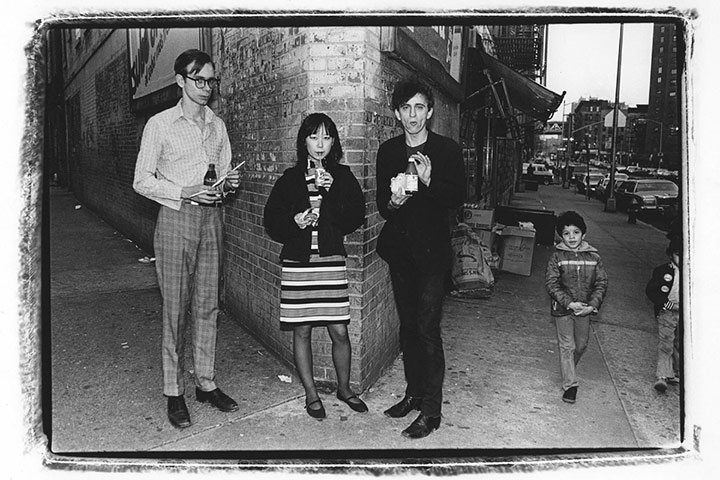

Ikue Mori à l’époque de DNA. © DR

Comment ça ?

Il y a quarante ans, quand j’habitais à Tokyo, les femmes étaient souvent très timides et voulaient rester discrètes. C’était donc compliqué de m’imaginer devenir une personne publique ou être à la tête d’un groupe de mecs. À New York, j’ai découvert des femmes confiantes qui n’avaient peur de rien.

Comme Lydia Lunch, qui appelait « happy haters » les personnes qui faisaient partie du mouvement. Tu te reconnaissais dans cet élan de protestation ?

Ma rencontre avec Lydia remonte à quarante ans. C’était comme le début d’une révélation : j’étais accueillie au sein d’un groupe de personnes chaotiques mais créatives, qui mettaient toutes leurs idées dans la musique. Mais même si elle a eu une énorme influence sur moi, nos routes ne se sont pas recroisées depuis. Pour dire cela autrement, aujourd’hui, je ne me reconnais pas tellement dans la pensée nihiliste et constamment protestataire de l’époque.

DNA, à New York (1981). © Laura Levine/Courtesy of Steven Kasher Gallery, New York

Les artistes féminines ont été nombreuses, notamment dans le cinéma, à contribuer à l’esthétique de la no wave.

Concernant la musique, le but n’a jamais été de n’avoir que des groupes complètement féminins. Je pense qu’elles voulaient surtout compter en tant qu’artistes et créatrices.

C’est quelque chose qui ressort pas mal : contrairement à d’autres mouvements artistiques plutôt organisés, les différentes personnalités de la no wave semblaient souvent agir individuellement, mais dans une certaine communion. Et tu as toi-même participé à cela !

Oui, ma collaboration prononcée avec des musiciennes est une constante dans ma carrière, et ce jusqu’à aujourd’hui : Death Praxis, The Vibraslaps, Mephista… Tous ces groupes exclusivement féminins avaient leur propre atmosphère, un son unique, des vibrations singulières.

Le groupe Mephista : Susie Ibarra, Ikue Mori et Sylvie Courvoisier. © New Music Circle

Qu’as-tu fait après la séparation de DNA en 1982 ?

Après une période consacrée à la recherche d’un nouveau groupe, j’ai fait la connaissance de John Zorn (figure de l’avant-garde musicale et saxophoniste, ndlr), qui m’a ouvert les portes de l’improvisation. J’ai commencé à jouer avec différent-e-s musicien-ne-s, à devenir une improvisatrice. En parallèle, j’ai formé quelques groupes – Sunset Chorus, Tohban Djan et Electrifieid Fukuko –, qui étaient là encore des collectifs entièrement féminins, et j’ai utilisé l’impro dans la structure des chansons.

DNA reste l’une des grosses références pour les nerds de la no wave. Pourquoi penses-tu que le groupe a autant marqué ?

Notre musique était présente sur la compilation No New York, de Brian Eno. Et puis, il faut recontextualiser : on se faisait appeler « no wave » pour se distinguer de la new wave et du punk. On allait contre la commercialisation de la première et la popularité du dernier. Cette position résonne toujours chez pas mal de personnes.

Existe-t-il encore de bons groupes de no wave selon toi aujourd’hui ?

Je suis certaine qu’il y a beaucoup d’artistes qui ont été influencé-e-s par le mouvement et qui s’en sont inspiré pour développer leur propre musique. Il ne reste peut-être plus de groupes étiquetés « no wave », mais l’esprit, lui, demeure.

Quel était ton rapport à la technologie à l’époque ?

J’ai joué de la batterie jusqu’au milieu des années 1980. Puis j’ai découvert la drum machine, que je pouvais programmer et jouer. J’ai commencé à l’incorporer à mes improvisations et compositions. J’ai fini par en orchestrer trois à la fois, en plus d’un multi-effets, le tout contrôlé par un mixer digital dont je me servais comme d’un instrument… Jusqu’à ce que je remplace l’ensemble par un ordinateur portable en 2000.

Ikue Mori. © DR

Cette évolution était-elle naturelle pour toi ?

Quelqu’un m’avait demandé de créer des structures rythmiques et m’avait loué une drum machine Roland. J’étais fascinée à l’idée de les programmer. J’essayais de générer un groove de la même manière que lorsque je jouais des percus, expérimentant avec des combinaisons de différentes structures, avec des changements de tempo étranges, des arrêts et des départs surprenants. Pour que cela sonne plus authentique.

Après ça, je me suis procuré des drum machines plus sophistiquées. J’arrivais à créer des choses plus complexes, en contrôlant leur rendu avec du pitch, des effets et des couleurs. En fin de compte, ça ressemblait plus à de la création sur synthé. Tout cela m’a conduite à l’ordinateur.

Qu’est-ce que l’image « humain vs machine » t’évoque ?

Le plus important n’est pas la dernière technologie, mais la sensibilité de la personne qui la contrôle. La compassion des humain-e-s crée un art et une musique que la machine ne peut accomplir. Pour moi, c’est un outil qui nous aide à inventer.

Je me trompe si j’affirme que la science-fiction est l’une des influences de ta production artistique ?

Non ! J’aime plein de choses, mais tout particulièrement les sujets cosmiques, comme les vagues gravitationnelles, les sauts quantiques, la matière noire ou encore les trous noirs… Niveau littérature, tou-te-s les auteur-e-s classiques qui traitent de ces thèmes, comme Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke et Ursula K. Le Guin, sont fascinant-e-s ! Et la cosmologie physique de Michio Kaku ou de Lisa Randall… même si je ne comprends pas toutes leurs théories, c’est assez génial.

T’arrive-t-il d’être lassée par la musique ?

Comme beaucoup de vétérans de la no wave, je ne fais pas que ça. Je fabrique des poupées, je tricote et je fais du crochet par exemple. J’invente de petites scènes et des décors pour tourner des vidéos avec tout ce que je produis manuellement. Ça me permet de créer des clips, que je mets sur DVD ou que j’utilise lors de mes lives. Tout cela est interconnecté.

De quelle manière ?

La composition musicale et les performances improvisées, la création d’histoires visuelles, c’est sur tout cela que se concentre mon travail actuel. Faire des vidéos permet de connecter différents médiums. Les œuvres faites main sont utilisées pour la mise en scène, les marionnettes, la lumière, le montage… Et la musique sert également. Le mélange de travaux digitaux et analogiques se finalise sur mon ordinateur, qui me permet de performer et de composer mes morceaux. Je reste musicienne avant tout.

Quel est ton procédé artistique ?

Quand je suis inspirée, je fais des croquis des différentes scènes et je réfléchis à chaque thème et atmosphère pour les traduire musicalement. Je compose et joue en utilisant divers programmes, et j’enregistre numériquement les couches sonores. Puis je les édite.

Récemment, pour mes expériences vidéo, j’ai ajouté des créations faites main en les mélangeant à des effets numériques. Depuis quinze ans, je fais tout numériquement, et je crois que ces éléments supplémentaires donnent une certaine profondeur à mon travail.

Plute, création d’Ikue Mori. © Ikue Mori

En 2007, la Tate Modern t’a demandé une bande-son live pour accompagner la projection des films de Maya Deren. On y retrouve ce mélange. Aimes-tu faire des commandes ?

Créer une bande-son pour un métrage était à la fois fascinant et amusant. C’est une manière enrichissante de collaborer. On sait qu’il y a trop de compétition et pas assez de financements pour les musicien-ne-s, donc créer une soundtrack pour ces films était génial. À vrai dire, cette commande de la Tate a ouvert la porte à d’autres choses du genre. Le son était incroyable dans ce hall en plus, c’était une vraie réussite !

« Il y a trop de compétition et pas assez de financements pour les musicien-ne-s. » À quel point ?

Malheureusement, quand on te demande de créer ou d’utiliser ta musique, le budget des commanditaires est généralement consacré à d’autres choses plus prioritaires, et il n’en reste pas énormément pour la commande. Les artistes indé souffrent de cette situation. Moins de ventes de CD sous-entend moins de soutien commercial, et ça me donne l’impression que la musique est tout en bas de l’échelle aujourd’hui.

Depuis que cette dernière est « gratuite » pour le public, que son accès est facilité, elle devient pour beaucoup le fond sonore d’autres médias. L’audience musicale diminue, et si l’on parle strictement de performance live, il faut désormais mettre en place de gros concerts multimédias pour ramener des personnes. Je ne suis pas contre ces méthodes, et j’y participe aussi, mais la musique devrait se suffire à elle-même.

Un faible mais précieux public demeure, et des petites salles uniquement dédiées à la création musicale existent, mais elles se trouvent dans un état critique et ne font que survivre.

Sur quoi as-tu travaillé dernièrement ?

Je bossais sur un projet vidéo basé sur The Pomegranate Seeds, un extrait du livre Tanglewood Tales, de Nathaniel Hawthorne (1853). Ce fut un long et lent processus.

On peut dire, sans trop de doutes, que tu ne vas pas arrêter de faire de la musique de si tôt, n’est-ce pas ?

Oui. Et même si être une femme aujourd’hui n’est pas toujours rose et que l’époque n’est pas très heureuse de façon générale, je n’ai jamais eu envie de revenir en arrière. J’apprends encore, je grandis, et assez humblement, je suis contente de pouvoir continuer à faire ce que j’aime.

Toutes les infos sur l’actualité d’Ikue Mori sur son site officiel.