Pour cette deuxième chronique dédiée à la filmographie de Maggie Smith, j’ai sélectionné Chambre avec vue car son titre me rappelait le célèbre essai de Virginia Woolf. Objectivité journalistique, j’écris ton nom. J’imagine déjà Maggie Smith, majestueuse et élégante, admirer la ville de Florence, sur laquelle s’ouvre le long-métrage.

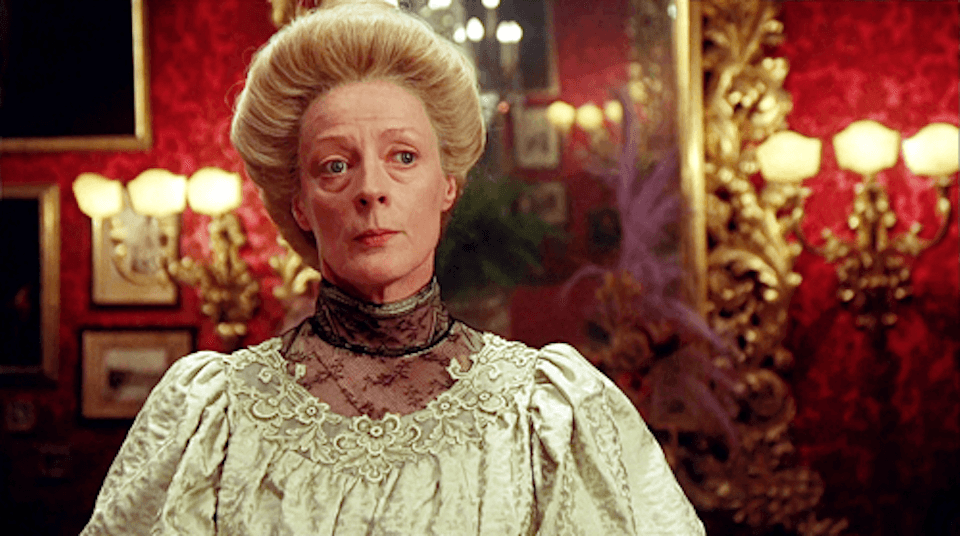

Chambre avec vue est sorti en 1986. Je n’étais pas née. Réalisé par James Ivory, le film est une adaptation du roman de E. M. Forster par la scénariste Ruth Prawer Jhabvala. Un air d’opéra, la Florence d’autrefois, je suis prête à l’incroyable voyage. Un voyage dans le temps – allons-y, Alonso –, comme une réalité alternative qui n’aurait jamais existée ou que nous aurions collectivement oubliée. Après un générique de 10 heures (3 minutes tout au plus), j’attends toujours impatiemment que Dame Maggie Smith apparaisse. Quelques chapeaux décadents et une Helena Bonham Carter très jeune plus tard, elle s’invite dans le cadre, comme figée par un charme magique. Elle y incarne Charlotte Bartlett, la chaperonne de sa cousine, Lucy Honeychurch (Bonham Carter, donc).

Chambre avec vue, réalisé par James Ivory, 1986.

Les deux femmes échangent sur leurs chambres d’hôtel respectives, ces dernières n’ayant pas de vue. Scandale ! Le film est pour ainsi dire plié. Non ? Bon, OK. Par on ne sait quel miracle temporel, nous assistons ensuite à une scène de repas improbable, durant laquelle des gens bien élevés conversent avec passion sur des sujets inintéressants. Eleanor Lavish (Dame Judy fucking Dench) est une autrice britannique trop enthousiaste, étayant de ravissement et de mépris ses descriptions d’une culture florentine si éloignée de la sienne. Pas le temps de dire « patriarcat » que le mansplaining arrive : sachez-le mesdames, la limonade est mauvaise pour l’estomac. J’attends qu’on explique cela à Beyoncé.

Chambre avec vue, réalisé par James Ivory, 1986.

Alors que mon attention s’estompe peu à peu, j’essaye de me reconcentrer sur Maggie Smith. Elle est parfaite. L’histoire de la vue dont les chambres sont dépourvues fait son retour – à ce niveau-là, c’est clairement obsessionnel –, et un gentleman propose, avec ce qu’il faut de condescendance, que son fils et lui-même troquent leurs chambres avec celles de Misses Honeychurch et Bartlett. Car sa « vision [à lui] est intérieure » (voilà encore un type qui a trop lu Henry David Thoreau). Charlotte, à raison, est offusquée. Pour qui se prend-il donc ? Mais passons les détails, elle finit par se faire une raison. Sa cousine et elle-même emménagent dans les chambres avec vue, et le jeune fils, George Emerson (Julian Sands) fait de l’œil à Lucy, pas indifférente, mais bien naturellement froissée par tant d’assurance. Un rappel important : le film se déroule à une période où les chevaux sont encore un moyen de transport.

Lucy, malgré les remarques d’hommes lui avisant de se comporter comme ceci ou comme cela, décide de sortir se balader dans Florence, sans personne. L’impertinence dépouillée du long-métrage est plaisante. Mais Maggie Smith n’est plus là, et mon cœur se meurt. Chambre avec vue nous fait ensuite admirer l’art italien, pendant que Charlotte et Eleanor se baladent dans la ville en commérant et en sympathisant. L’écrivaine ne peut s’empêcher de juger « les pauvres âmes simples » qui peuplent Florence. Mais deux femmes qui flânent seules ainsi, « c’est une aventure » !

Chambre avec vue, réalisé par James Ivory, 1986.

Contrainte de parler de scènes qui n’impliquent pas Maggie Smith, je résumerai la suite ainsi : le père de George poursuit Eleanor dans une église et lui intime de sauver sa progéniture athée et suicidaire en l’épousant (quoi ?), un homme décède plus tard à ses pieds sur une place (d’accord), elle s’évanouit (évidemment), George la porte dans ses bras musclés (comment est-il arrivé là ?) cheveux blonds au vent (pourquoi pas), elle reprend ses esprits mais a perdu ses photos (le drame !), elle profite que George la laisse seule pour aller les récupérer pour essayer de s’enfuir (car elle est indépendante, libérée, délivrée), mais George n’est pas né de la dernière pluie et lui ordonne de l’attendre (il est amoureux, tu comprends ?). Il et elle discutent, accoudé-e-s à un muret, et George déclare alors que quelque chose s’est passé entre eux, tandis que Lucy tente de feindre qu’il n’en est rien. Je suis captivée par tant d’improbabilité. Où est Maggie Smith ? Je suis prête à avaler ma chique.

Et qui dit film d’époque, dit paternalisme omniprésent, jugement sans complexes et virées en campagne ! Si j’étais tout à fait honnête intellectuellement – mais je ne suis pas là pour ça –, je dirais que la mise en scène et les dialogues sont intelligents, ce qui nous donne envie de croire à cette idylle, dont on voit aisément tous les rouages narratifs. Mais nous ne sommes qu’humain-e-s après tout.

Virée de campagne donc.

Charlotte et Eleanor se racontent des histoires olé olé au milieu des coquelicots. C’est fabuleux. Je ne suis qu’un petit tas de mièvrerie. Plus loin, un baiser fougueux (non consenti) entre George et Lucy prend place. Charlotte, qui s’est mystérieusement téléportée, les prend en flagrant délit. Elle réagit comme toute bonne chaperonne se doit de réagir dans ces moments, et fait la morale à sa cousine. Elle décide qu’il est temps de rentrer en Angleterre. Ai-je besoin de préciser que ces scènes, Maggie Smith les performe à la perfection ? Il y a dans chacune de ses expressions faciales une sorte de douceur qui ne fera sens qu’à la fin. « Tu ne peux pas comprendre ce que les hommes peuvent être », lâche-t-elle sagement à Lucy.

Mon cœur va exploser.

La seconde partie, en Angleterre, est tout aussi folichonne. Des années plus tard, nous retrouvons Lucy sur le point d’épouser Cecil Vyse (joué par un incroyablement british Daniel Day-Lewis), un bourgeois dont la réalité se trouve dans les pages des livres qu’il dévore. « Je ne travaille pas, c’est ma propre décadence », explique-t-il, sans une once d’ironie (à méditer, monsieur Macron). Maggie Smith n’est plus là, j’agonise.

Le commentaire acerbe fait sur la société riche et blanche anglaise est livré avec beaucoup d’intelligence (et des hommes nus s’amusent dans une étendue d’eau, HBO petit joueur). Il y a dans le film plus que ces mises en scène travaillées d’une bourgeoisie étouffante. La petite phrase, la situation ou le choix qui servent la critique, sans juger ou entrer dans la facilité, font mouche. Et si Chambre avec vue était finalement un long-métrage plus intelligent et subtil qu’il n’en a l’air ?

Chambre avec vue, réalisé par James Ivory, 1986.

Par le plus grand des hasards, les Emerson débarquent à Summer Street (la ville de campagne du comté de Surrey où sont installé-e-s Lucy et sa famille), emménagent dans une maison non loin de la leur, et la jeune femme revoit son cher George. Pourquoi les deux jeunes gens s’aiment-ils ? C’est un mystère. Peut-être mon cœur est-il fait de pierre ou souffre-t-il de l’absence prolongée de Maggie Smith. Qui sait ? J’ai peur qu’elle ne revienne jamais.

Elle revient.

Charlotte croise George, il confronte Lucy a ses sentiments, elle le repousse, mais Charlotte réalise qu’il aime cette dernière, regrette son comportement et, dans sa maladresse, les regarde impuissante se déchirer. (Arrivée à ce stade de ma chronique, je suis tout à fait fascinée par la dose de drama à la seconde au sein d’un récit aussi court. C’est en soi une performance. Je ne peux que tirer ma révérence.)

Outre le fait que George a une fâcheuse tendance à embrasser Lucy sans lui demander son avis et que j’ai sincèrement envie de m’arracher les trompes de Fallope avec les dents à chaque fois, le film traite brillamment le dilemme de la jeune femme. Elle semble prisonnière des conventions à tous les niveaux : elle doit choisir de vivre une passion avec l‘obvious bad-mysterious-tormented-guy® ou de se marier et d’abandonner celle qu’elle désire vraiment incarner. Il y a sa décision de rompre ses fiançailles, sa lutte interne pour faire le bon choix, indépendamment des sentiments de George. On s’y retrouve. Toute femme peut s’identifier à son désarroi, à l’impossible solution. Cecil, alors qu’elle le quitte, lui avoue qu’il « admire son courage ». C’en est si simple de naturel que c’en est beau. Ce long-métrage contient quelques instants de perfection qui compensent nombre de ses défauts.

Chambre avec vue, réalisé par James Ivory, 1986.

À mes yeux, la fin de Chambre avec vue peut s’interpréter de deux manières : l’une fait de lui un énième film de romance sans âme aussi pénible que tous les autres, l’autre demande de prêter attention. À Maggie Smith. À son arc narratif, plutôt qu’à celui de Lucy. De voir dans ses yeux les restes d’un vécu, d’une vie de contraintes, et dans ce qu’elle est, les dommages que cela a provoqués. Car vois-tu, Charlotte Bartlett est ce que l’on appelle péjorativement une « vieille fille ». Elle est seule, maladroite, et adore les histoires d’amour que lui raconte sa chère amie Eleanor Lavish. Quand, confrontée à un jeune couple, elle s’efforce de réagir de manière appropriée, selon les conventions, son cœur, lui, veut se laisser porter par la perspective d’un sentiment si pur, improbable et superbe. Mais elle ne peut pas, car rien dans la société ne l’a jamais autorisée à cette altérité.

Il y avait donc besoin de Dame Maggie Smith pour porter un personnage si complexe, pour combler les failles du scénario avec la force d’un regard. La jeune femme que fut autrefois Charlotte et Lucy se ressemblent, confie la mère de cette dernière. Lucy n’y croit pas. Et pourtant, elle est bel et bien l’héroïne des romans dont raffole Charlotte. On pourrait ainsi se plaire à imaginer que Chambre avec vue n’est que le fruit de son imagination fertile, encouragée par ces livres d’aventures passionnées, qu’elle ne peut que rêver. Lucy est cette autre version d’elle-même, fantasmée, libre. Libre un jour d’avoir eu le choix.