Églantine a perdu un enfant. Dans ce texte intime, brut et authentique, elle se confie. Cet écrit, c’est comme une main tendue à toi, là, qui la lis. Toi, qui pourrais te reconnaître. Parce que la résilience n’est pas la force brute, mais notre capacité à résister aux chocs, Églantine veut réunir des voix silenciées pour en diffuser le chant, partout.

C’est mon histoire, elle s’est passée il y a 13 ans. Mon bébé a succombé au septième mois de grossesse. Hospitalisée en urgence, je suis sortie de la maternité sans enfant, dévastée.

Cette douce perspective, devenue un vertigineux cauchemar, j’ai dû l’apprivoiser au fil des jours et des années. Un état de stupeur qui ne m’a jamais véritablement quittée. Dire que tout a été facile après ne serait pas juste ; mais j’ai su rassembler mes douleurs, mes questions restées sans réponses, ma culpabilité et ma colère telle une jupe trop longue, trop lourde que l’on remonterait sans cesse pour continuer à avancer.

Comme une nécessité, depuis quelques années je pratique la photographie. Ma démarche questionne la notion d’absence. Je cherche à envisager sa perception ainsi que les variations de son sens. S’agit-il d’un oubli, d’une carence, d’une distraction, d’un départ, d’un vide, d’une séparation ? S’agit-il d’une abstraction, d’une inattention, d’une disparition ou plus simplement, d’un manque ?

En revenant sur mon vécu, je suis surprise par le ressenti qui s’en dégage. Il se révèle instable, évolue sans cesse, gronde et s’amplifie. Il prend tout l’espace, mange l’air et immanquablement noie mes yeux.

Au moment où l’histoire commence, l’absence de l’enfant à naître revêt un caractère subit, implacable et lourd. Viennent ensuite l’incompréhension et l’impossibilité de respirer. Puis, le temps décélère. Les voix se déforment, les gestes ralentissent, la pièce se remplit d’une odeur d’éther, les visages deviennent grotesques. Une étouffante apesanteur me gagne, le vide s’immisce.

Je m’enfonce, je meurs, je ne parviens pas à me débattre, je coule sans un cri.

Et pourtant la réalité est là, posée par le regard des autres. L’inexorable réalité dans leurs yeux. Le ton est grave, les mots prononcés ne laissent aucun doute : quelque chose sombre.

Le médecin radiologue sollicité très tôt est de mauvaise humeur. Ce qu’il voit sur son écran lui déplaît, il s’indigne qu’on le dérange pour un fœtus mort. L’infirmière est mal à l’aise, je ne comprends pas, de toute façon je n’entends plus rien. Je suis rapidement éloignée, assise au fond d’un fauteuil roulant, au fond d’un grand ascenseur. La femme me dit qu’il va falloir que je sois courageuse. Elle me raccompagne dans ma chambre. Une chambre isolée du service où j’ai échoué la veille au soir, le ventre dur et froid comme du marbre.

Courageuse. Cela fait plus de douze heures que je suis courageuse. La nuit est arrivée sur moi en même temps que la fièvre, le personnel soignant s’est succédé à mon chevet, jamais le même à prendre ma tension, prélever mon sang, contrôler ma perfusion, changer mes draps.

Plus courageuse encore, mais pourquoi ?

Alors elle dit tout bas : « Votre bébé est mort, nous allons vous aider à accoucher ».

Lorsque j’ai quitté l’hôpital six jours plus tard, le diagnostic était posé : un cas de listériose entraînant le décès in utero du bébé.

Les démarches ont été faites à l’état civil pour que cet enfant soit déclaré mort-né, son cercueil grand comme une boîte à chaussures a été enterré dans le cimetière du village. J’ai fait face à la maladresse des autres, aux regards qui se détournent, aux excès d’empathie. J’ai surtout appris à vivre avec le sentiment d’avoir tué mon enfant en mangeant. J’ai pris mon courage à deux mains, un an plus tard ma fille merveilleuse naissait, 4 ans plus tard je divorçais. Une vie comme bien d’autres finalement.

C’est la lecture d’un petit livre, Le nageur dans la mer secrète de William Kotzwinkle, qui me pousse aujourd’hui à parler de cette rencontre qui n’a pas eu lieu. Une femme dont l’enfant n’est pas, est-elle différente ? Porte-t-elle sur son visage une expression particulière ? Est-elle identifiable dans la société ? A-t-elle encore la même place ? Comment est-elle considérée ? Se sent-elle une autre ?

Ma démarche photographique en lien avec d’autres femmes ne pouvait à mon sens se faire sans consulter mon dossier médical.

Au début de l’été, je me rends au rendez-vous, tendue, la gorge serrée. Mon dossier, sur le bureau de la cadre de santé, me semble démesurément épais. L’entretien commence, elle ouvre l’enveloppe, feuillette le document. Elle veut savoir pourquoi cette demande, pourquoi maintenant. Ses mots sont doux, apaisants. Elle dit qu’il y a deux photographies de mon enfant, que je peux les regarder sans crainte, elle parle d’accident de la vie. Je lui réponds ma culpabilité. Elle me regarde, pose sa main sur la mienne. Treize ans plus tard, je l’écoute me dire que l’autopsie ne confirme pas la thèse de la bactérie. Il s’agit d’un virus, un virus qui aurait pu être anodin si je n’avais pas été enceinte.

Je sors de cette entrevue abasourdie, soulagée de savoir. Vivante.

C’est mon histoire, mais c’est peut-être aussi la tienne. Mon projet n’en est qu’à ses débuts. Je cherche à rassembler des femmes de toutes générations afin d’apprécier les différences et/ou similitudes dans le regard porté. Nous pourrions faire un bout de chemin ensemble, le temps d’échanger sur nos vécus et décider si une image peut être construite autour de l’absence de l’enfant.

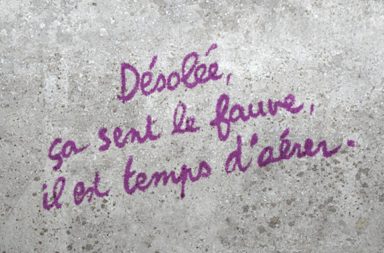

Image de une : illustration spécialement réalisée pour Deuxième Page. © ZooChora